Основные принципы социального воспитания

Социальное воспитание — это комплексный процесс, осуществляемый обществом с целью формирования у человека определенных ценностей, норм и правил поведения, необходимых для его успешной адаптации в обществе. Одним из ключевых аспектов социального воспитания являются принципы, которые определяют его основные направления и подходы.

Гуманизм. Социальное воспитание строится на основе гуманистических ценностей, уважения к личности и развитию ее потенциала

В процессе воспитания важно учитывать особенности каждого человека и его потребности, создавать условия для самореализации и развития личности.

Социализация. Одной из главных задач социального воспитания является социализация личности, то есть ее приспособление к социальным нормам и ролям

Принцип социализации предполагает формирование и усвоение правил поведения, ценностей и норм общения, необходимых для успешного функционирования в обществе.

Системность. Социальное воспитание должно быть системным и целостным. Процесс воспитания включает в себя различные компоненты: образовательные, социокультурные, физические и т.д. Все они взаимосвязаны и взаимообусловлены, их воздействие на личность должно быть рациональным и последовательным.

Партнерство. Социальное воспитание должно строиться на партнерских отношениях между воспитателем и воспитываемым. Воспитатель не должен выступать в роли диктатора или авторитарного лица, а вместо этого должен создавать доверительные отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве.

Прогрессивность. Социальное воспитание должно быть ориентировано на постоянное развитие и совершенствование. Воспитатель должен постоянно совершенствовать свои методы и подходы, следить за новыми тенденциями и научными достижениями в области педагогики и психологии.

Индивидуализация. В процессе социального воспитания важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Разные люди имеют разные потребности, интересы и способности, и воспитатель должен адаптировать свой подход к каждому воспитываемому, чтобы эффективнее помочь ему в развитии.

Вышеперечисленные принципы являются основополагающими для социального воспитания. Они определяют его основные цели и задачи, а также обеспечивают эффективность и результативность процесса. Только при соблюдении данных принципов социальное воспитание может способствовать формированию полноценной и гармонично развитой личности, активно включенной в социальное и культурное пространство общества.

Исторический контекст развития социального воспитания

Социальное воспитание – это сложный и многогранный процесс, который изначально имел свои истоки в различных культурах и обществах. История развития социального воспитания уходит в глубокую древность и тесно связана с формированием человеческой цивилизации.

Первые формы социального воспитания возникли еще в рамках племенных обществ, где от предков к потомкам передавались базовые правила и нормы поведения. Социальное воспитание в этом контексте имело целью приспособить человека к требованиям и ценностям своего общества. Оно помогало формировать общественные нормы, этику и моральные установки.

С развитием древних государств и появлением различных культурных и социальных систем, социальное воспитание начало приобретать систематический характер. В древних цивилизациях, таких как Месопотамия, Древний Египет, Индия и Китай, социальное воспитание осуществлялось через формализованные образовательные учреждения, в которых учились молодые люди различным навыкам, традициям и ценностям.

Социальное воспитание в средневековой Европе возглавляла церковь, которая играла важную роль в формировании моральных и этических норм. С помощью религиозных обрядов, молитв, церковного проповедничества и организации благотворительного действия, церковь влияла на моральное развитие людей и их социализацию.

В Новое время, в связи с революционными изменениями в обществе, социальное воспитание начинает рассматриваться в рамках государственной политики. В России в конце XVIII – начале XIX века, особое значение приобретает государственное воспитание, направленное на формирование гражданских и нравственных качеств у населения. В это время разрабатываются первые систематические программы и методы социального воспитания в общественных учреждениях: военных начальных школах, школах-интернатах, больницах и других институциях.

Со временем социальное воспитание все больше становится предметом научного изучения и обретает систематический характер. В XX веке эта сфера образования начинает развиваться под влиянием современной психологии, педагогики и социологии. Идеи и методы социального воспитания применяются в различных сферах общественной деятельности – в школах, ВУЗах, военных учреждениях, медицинских и социальных учреждениях.

Сегодня социальное воспитание является важной составляющей современной педагогики и имеет широкое признание как один из институтов, способствующих формированию гражданского общества. Оно не только обеспечивает развитие и самореализацию личности, но и формирует активную гражданскую позицию, толерантность, уважение к правам и свободам других людей, развивает профессиональные и социальные навыки, а также способствует повышению качества жизни в обществе

Публикация «Семья — социальный институт воспитания» размещена в разделах

- Воспитание детей. Материалы для педагогов

- Семья. Все материалы по теме семьи

- Темочки

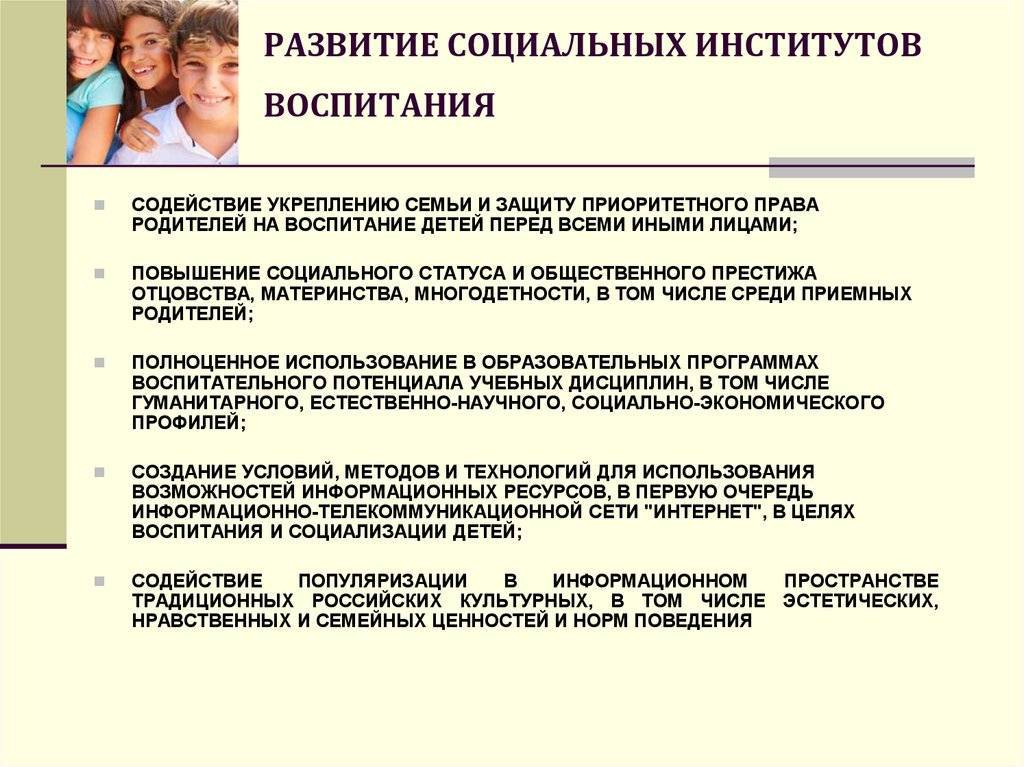

В современных условиях главным социальным и государственным приоритетом становится воспитание человека-гражданина. Принципы государственной политики в области образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности; уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивающие защиту и развитие ребенка системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей определены Законом РФ «Об образовании».

Семья – социальный институт воспитания, в ней осуществляется преемственность поколений, социализация детей, что включает в себя передачу семейных ценностей и стереотипов поведения. Важным условием гражданско – патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль ребёнка, вызывает яркие эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относится к памяти прошлого, к своим историческим корням.

Взаимодействие с родителями способствует воспитанию бережного отношения к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. «В нашей семье и под вашим руководством растёт будущий гражданин… всё, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» – сказал А. С. Макаренко. В настоящее время во многих семьях, особенно молодых, вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считается важным и зачастую вызывает лишь недоумения, поэтому эта работа по-прежнему актуальна и особенно трудна.

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома. Родители могут помочь в сборе и пропаганде материалов по родному краю, воссоздании местных национально-культурных и трудовых традиций.

Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит от того, как складываются взаимодействие взрослых в этом процессе. Результат может быть успешным только при условии, если педагоги и родители станут равноправными партнёрами, так как воспитывают одних и тех же детей. Но необходимо учитывать, что вся атмосфера взаимодействия, общения педагога и родителями должна свидетельствовать о том, что педагог нуждается в родителях, в объединении усилий, что родители – союзники и он не может обойтись без их совета и помощи. На современном этапе в работе с родителями появляется понятие «включение родителей» в деятельность дошкольного учреждения, т. е. их активное участие в работе ДОУ, которое оказывает влияние на его функционирование и развитие. Целесообразно использовать многообразие форм работы с родителями: родительские собрания, конференции, консультации, беседы, вечера и кружки для родителей, тематические выставки, диспуты, педагогические советы, попечительские советы, школа для родителей, посещение на дому, дни открытых дверей, КВН, викторины, семейные конкурсы, праздники, выпуск газеты ДОУ, концерты, соревнования, оформление групп и территории ДОУ, просмотр фильмов.

Поэтому, целесообразно значительную часть образовательной и воспитательной работы организовывать с родителями, а возникающие проблемы, поставленные задачи решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересов друг друга, и объединить усилия для достижения эффективных результатов.

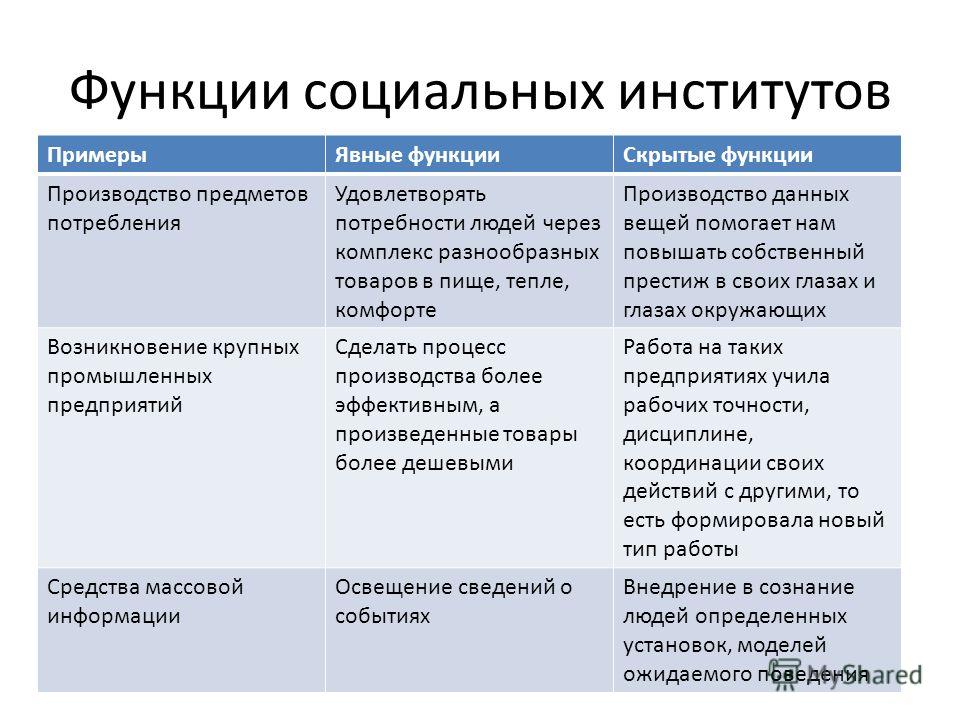

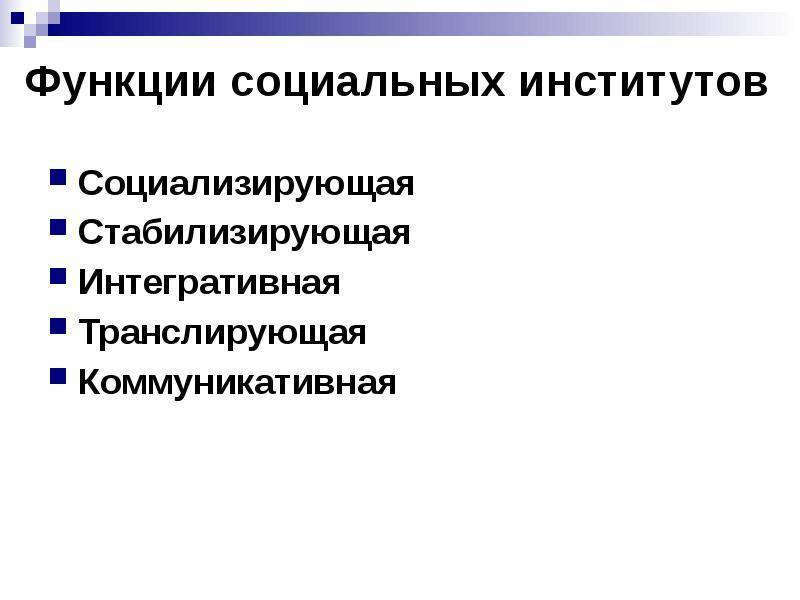

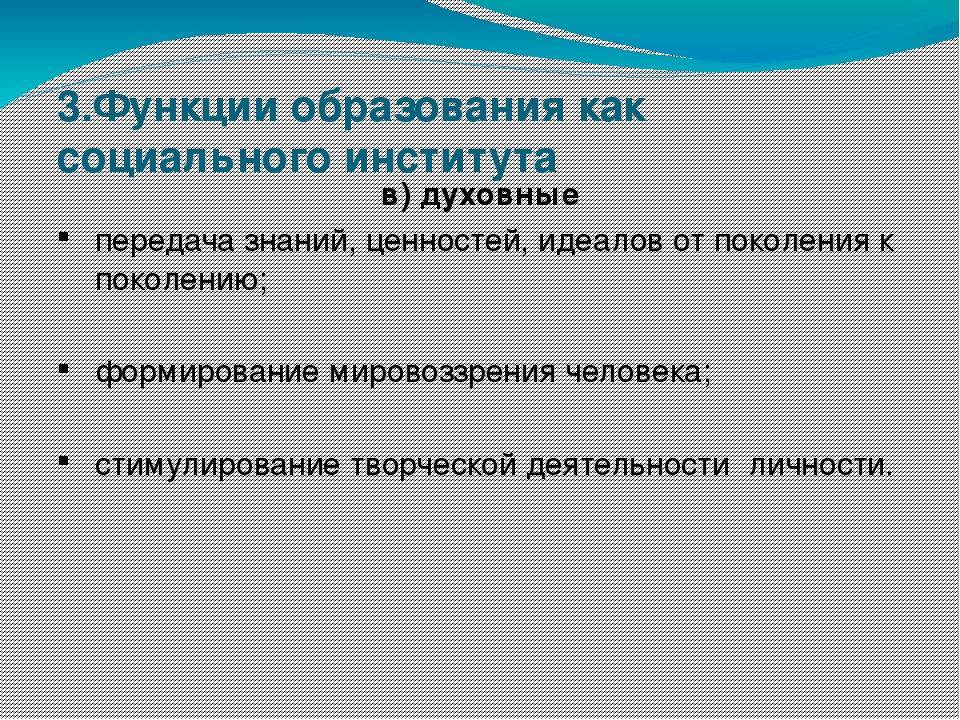

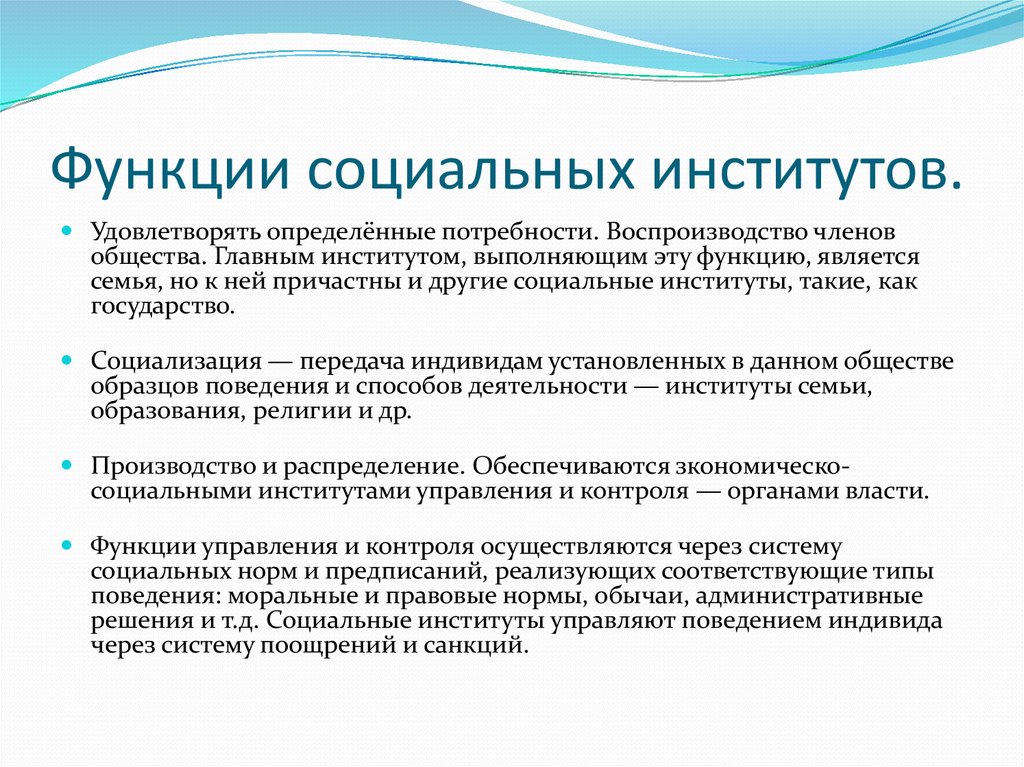

Функции институтов

Существует два основных вида функций: общие и отдельные.

Общие:

- укрепление, воспроизводство норм, отношений, ценностей;

- регулирование, корректировка межличностных отношений;

- организация взаимодействия;

- накопление, передача опыта, приобщение к культурным ценностям.

Специальные:

- Брак, семья – воспроизводство, поддержка детства;

- Здравоохранение – сохранение здоровья;

- Производство – получение средств существования, создание материальных благ, ценностей;

- Политика – контроль политической жизни, руководство;

- Религия – морально-духовное обогащение общества;

Воспитание – передача мировоззренческих знаний, опыта, приобщение к ценностям культуры.

Семья как социальный институт

Семья – группа, участники которой связаны между собой родственными отношениями, браком на законодательном уровне, общностью быта, досуга, взаимной ответственностью. Главная ее задача – помогать развитию подрастающего поколения, его социализации. Семья – первый источник социализации индивида. С ранних лет нахождения в составе семейной общности происходит зарождение основных характеристик и качеств личности, эмоций, навыков, необходимых для дальнейшего оптимального вхождения человека в окружение.

Воспитательная, социализирующая функция зависит от факторов:

- материальное положение;

- статус;

- профессия, образование родителей;

- культурный, интеллектуальный уровень;

- микроклимат, эмоциональная атмосфера;

- категория.

Семья – комплексное образование с многообразием форм взаимоотношений, процессов, формирующая основные общественные функции маленького человека. Она удовлетворяет потребности ребенка. При поступлении в школу, ребенок – уже наполовину сформированная личность.

Семейные ценности накладывает отпечаток на последующее развитие ребенка. Эта структура определяет дальнейшую жизнь человека. Все, что дети приобретают благодаря родителям, сохраняется надолго

Важность определяется также тем, что люди находятся в семье всю жизнь. По длительности влияния ей нет равных. Она предоставляет ребенку минимум, необходимый для становления личности

Она предоставляет ребенку минимум, необходимый для становления личности.

Две интерпретации смысла

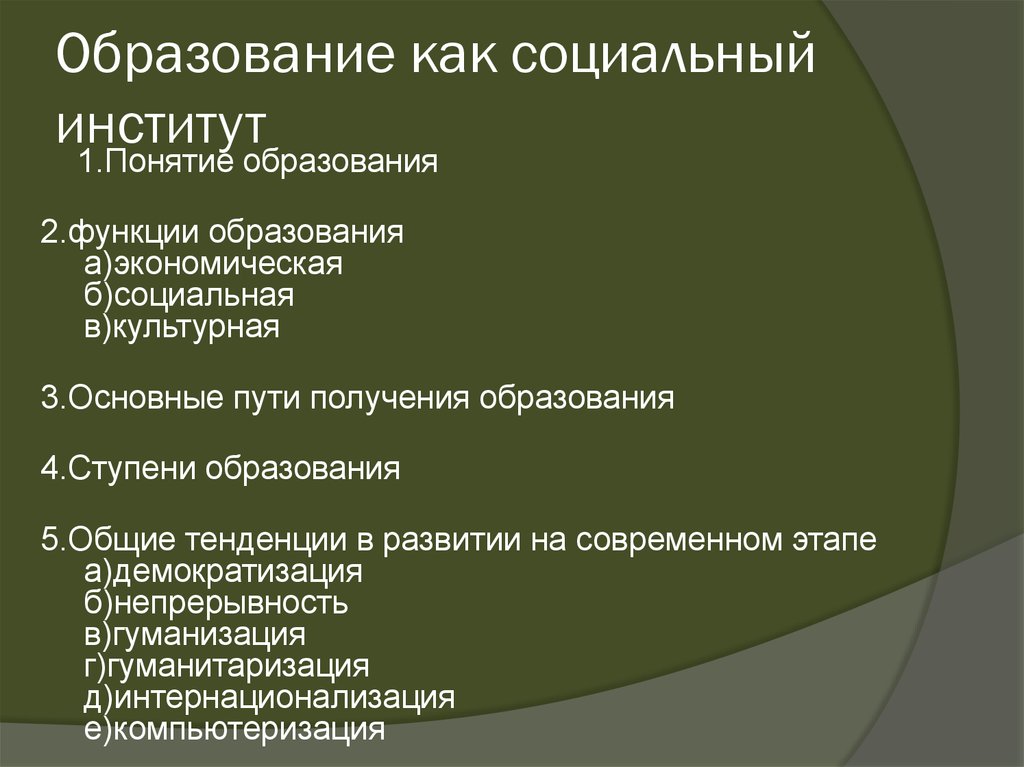

Просвещение также может интерпретироваться в двух смыслах: «узком» и «более широком».

Образование в узком смысле — это спланированный, организованный и формализованный процесс. Он осуществляется в определённом месте (школа, колледж, университет) и в определённое время. И его учебная программа является формальной.

В более широком смысле просвещение не связано со школьным обучением или преподаванием. Каждый человек получает какое-то образование даже в том случае, если он не провёл ни одного дня в школе. В этом случае его приобретённые характеристики — это продукты опыта и деятельности, которые носят образовательный характер.

Просвещение в более широком смысле характеризуется непрерывностью. При этом его целью является обучение людей всем характеристикам, позволяющим им жить в обществе. Образовательный процесс человека начинается с рождения, а заканчивается только его смертью и опирается на опыт всей жизни. В то же время отмечается, что понятие образования включает в себя намного больше, чем термин обучение, так как непосредственно процесс обучения заканчивается в классе, а образование заканчивается только жизнью.

Функции процесса воспитания

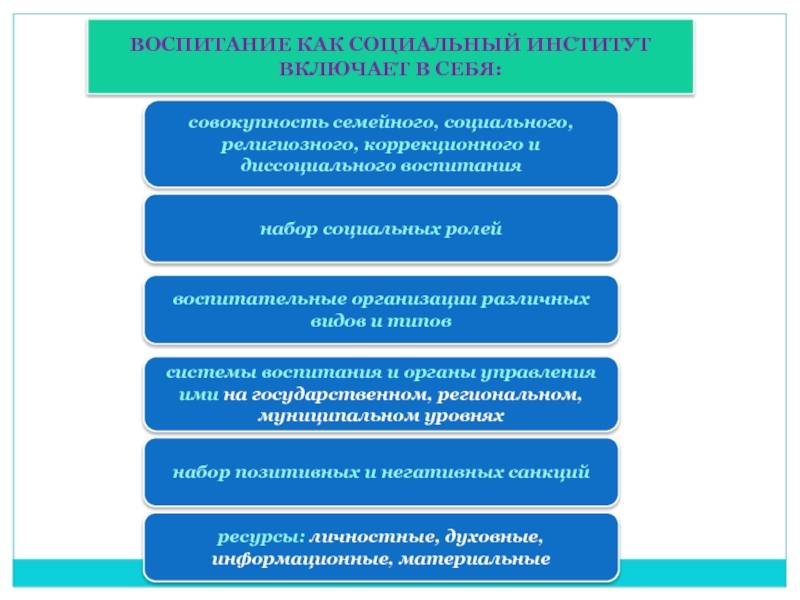

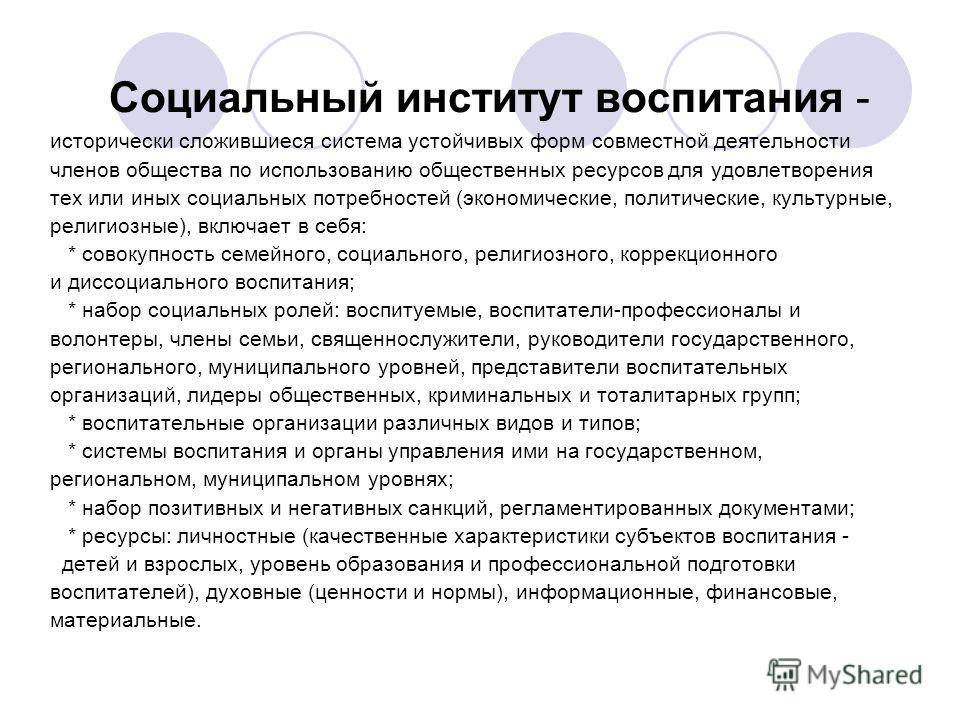

Для реализации функций процесса воспитания необходимы определенные ресурсы, группы и организации. Понятие ресурсы включает:

- личностные ресурсы субъектов воспитания;

- различные ценности, которые передаются в процессе воспитания;

- материальные ресурсы – оборудование, пособия, инфраструктура и т.д.;

- финансовые ресурсы – частные инвестиции, бюджетные, внебюджетные, доходы семьи и др.

Социальные роли, необходимые для осуществления функций воспитания:

- различного возраста воспитуемые;

- воспитатели-профессионалы (воспитатели, преподаватели, руководители творческих объединений, тренеры, социальные педагоги и работники, няни, гувернеры и т.д.);

- родственники, участвующие в семейном воспитании;

- руководители, методические и технические специалисты, участвующие в разработке и внедрении различных воспитательных программ на всех уровнях;

- единоверцы и священнослужители;

- лидеры тоталитарных и криминальных сообществ.

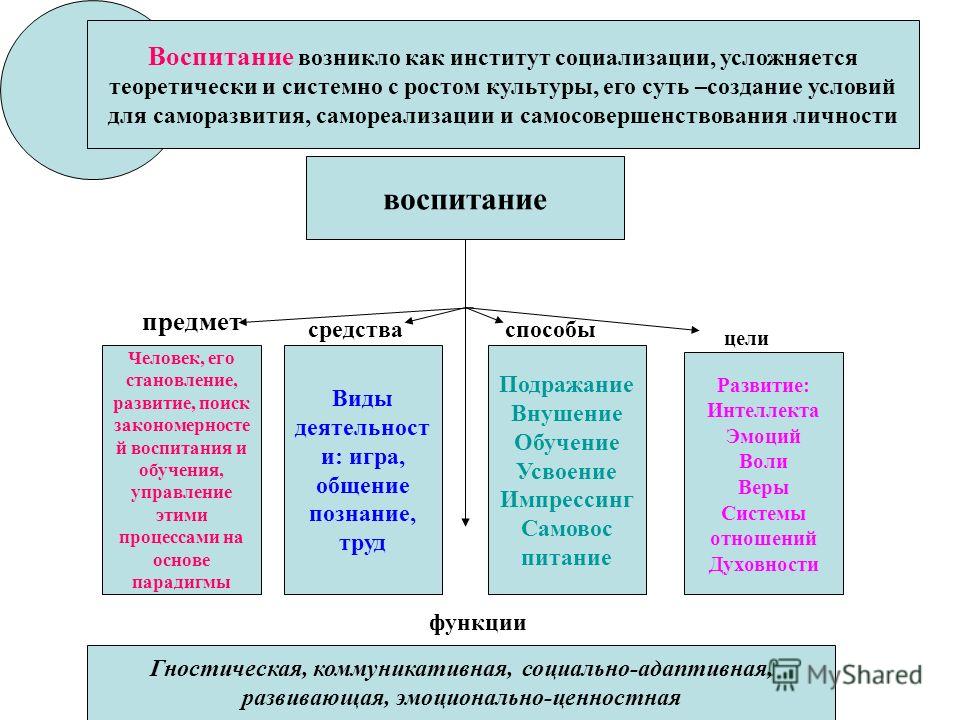

Социальное воспитание. Воспитание как одна из составляющих социализации

Воспитание

становится относительно автономным в

процессе социализации на определенном

этапе развития каждого конкретного

общества, когда оно приобретает такую

степень сложности, что возникает

необходимость в специальной деятельности

по подготовке подрастающих поколений

к жизни в социуме. Попутно заметим, что

на ранних стадиях существования любого

общества, а также в современных архаичных

обществах воспитание и социализация

синкретичны, нерасчленены. Воспитание

отличается от хаотичной и относительно

направляемой социализации тем, что в

его основе лежит социальное действие.

Немецкий

ученый М.

Вебер,

который

ввел это понятие, определял его как

действие, направленное на разрешение

проблем; как действие, специально

ориентированное на ответное поведение

партнеров; как действие, предполагающее

субъективное осмысление возможных

вариантов поведения людей, с которыми

человек вступает во взаимодействие.

Воспитание

–

процесс дискретный (прерывный), ибо,

будучи планомерным, осуществляется в

определенных организациях, т. е.

ограничено местом и временем.

Воспитание

– одна из основных категорий педагогики.

Тем не менее общепринятого определения

воспитания нет. Одно из объяснений тому

– его многозначность. Воспитание можно

рассматривать как общественное явление,

как деятельность, как процесс, как

ценность, как систему, как воздействие,

как взаимодействие и т. д. Ниже

предлагается определение, в котором

сделана попытка отразить то общее, что

свойственно воспитанию как процессу

относительно социально контролируемой

социализации, но не затрагивается

специфика семейного, религиозного,

социального, коррекционного и

диссоциального воспитания, о которой

речь пойдет в дальнейшем.

Воспитание

– это осмысленное и целенаправленное

формирование человека, последовательно

способствующее адаптации человека в

обществе и создающее условия для его

обособления в соответствии со спецификой

целей групп и организаций, в которых

оно осуществляется.

Для

определения понятия «воспитание» многие

исследователи выделяют:

1) воспитание

в широком социальном смысле, т. е.

формирование человека под влиянием

общества. Воспитание отождествляют с

социализацией;

2) воспитание

в широком смысле, имея в виду целенаправленное

воспитание, осуществляемое в

учебно-воспитательных учреждениях;

3) воспитание

в узком педагогическом смысле, а именно

воспитательная работа, целью которой

является формирование у детей системы

определенных качеств, взглядов, убеждений;

4) воспитание

в еще более узком значении – решение

конкретных воспитательных задач

(например, воспитание определенного

нравственного качества и т. д.).

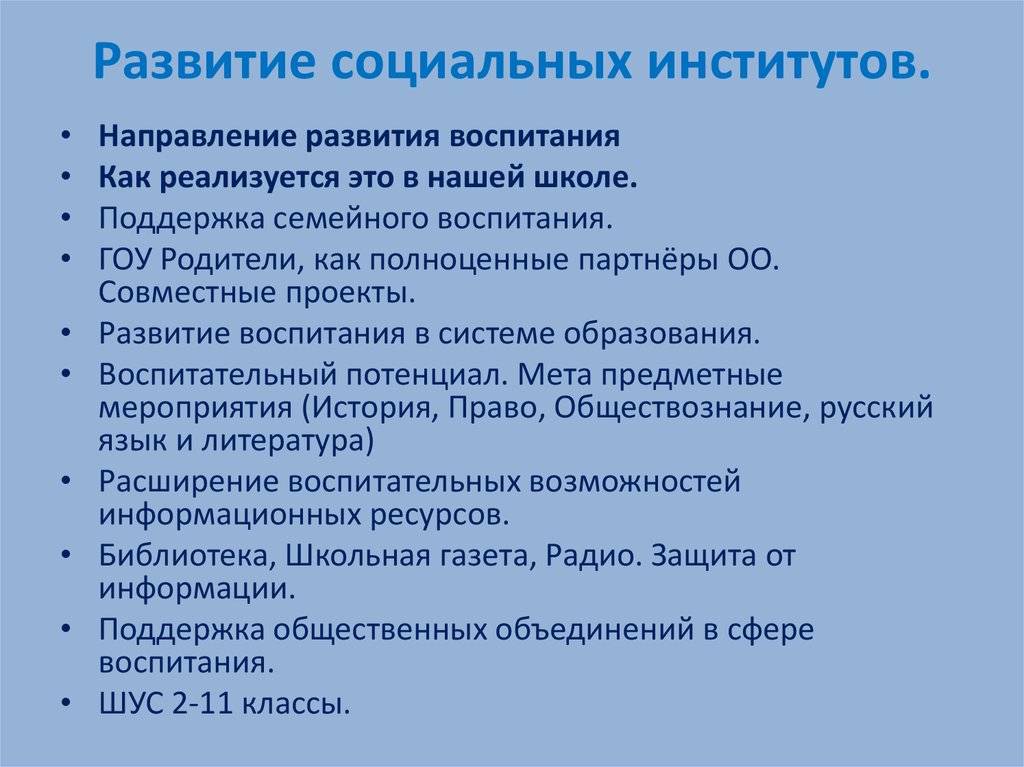

Развитие социальных институтов

Воспитание – развивающийся процесс, возникающий на зрелом этапе развития общества. Вскоре он отделяется от социализации.

Развитие его связано с изменением общественного строя, изменением оценок, норм, требований к качествам человека.

Наблюдаются тенденции изменения направлений воспитания:

- распространяется от высших к более низким, незащищенным слоям;

- начинает охватывать различные возрастные группы;

- развивается коррекционное направление – устранение отклонений развития личности, нарушений социализации;

- большее значение получает применение активных, интерактивных методов, психологических методик;

- негативное направление – возникновение диссоциального воспитания, осуществляемого различными криминальными структурами, тоталитарными религиозными организациями, политическими сообществами;

- периодически меняются задачи, формы, содержание, системы воспитания;

оно приобретает большее значение, становится государственной функцией.

Примеры социальных институтов

Чтобы лучше понять, что такое социальный институт, рассмотрим основные примеры, наглядно демонстрирующие суть данного понятия:

- Семья. Это важнейший институт, с которым в своей жизни сталкивается каждый из нас. У семьи есть несколько функций: репродуктивная (рождение детей), воспитательная (совместное воспитание детей, формирование у них основных ценностей, норм и принципов поведения), экономическая (совместное использование ресурсов, ведение общего хозяйства).

- Государство. Данный институт решает большое количество задач, направленных на обеспечение безопасности, стабильности и развития, а также на реализацию базовых потребностей каждого члена общества. Государство регулирует экономику, обеспечивает медицинское обслуживание и образование, строит и поддерживает инфраструктуру, защищает население от преступности, обороняет страну от внешних опасностей.

- Право. Это система обязательных норм поведения, направленная на обеспечение стабильности и общего благополучия. В отличие от норм морали, правовые нормы являются общеобязательными и регулируются государством. Основные функции права – это определение правил поведения, полезных для общества, и обеспечение их выполнения.

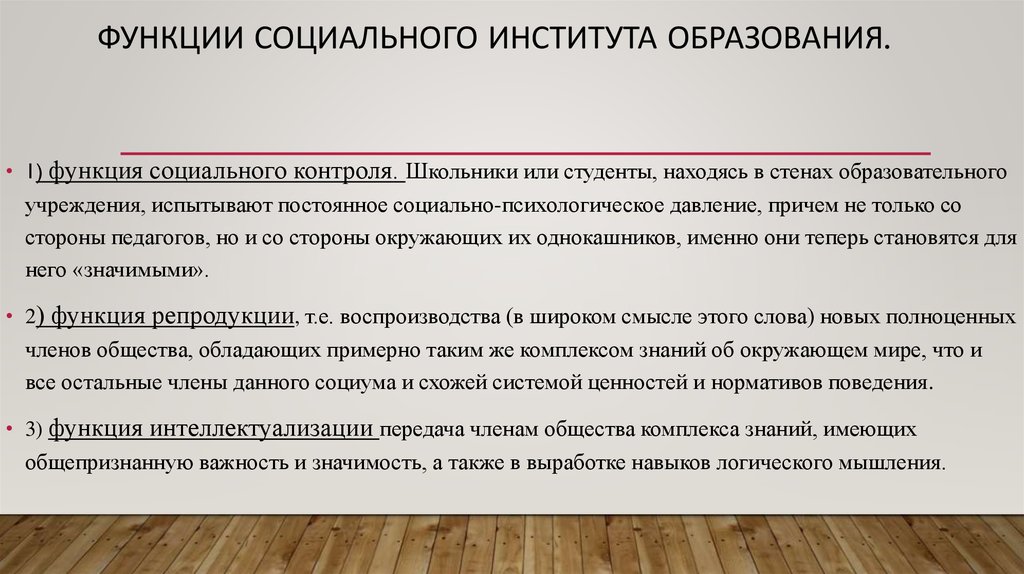

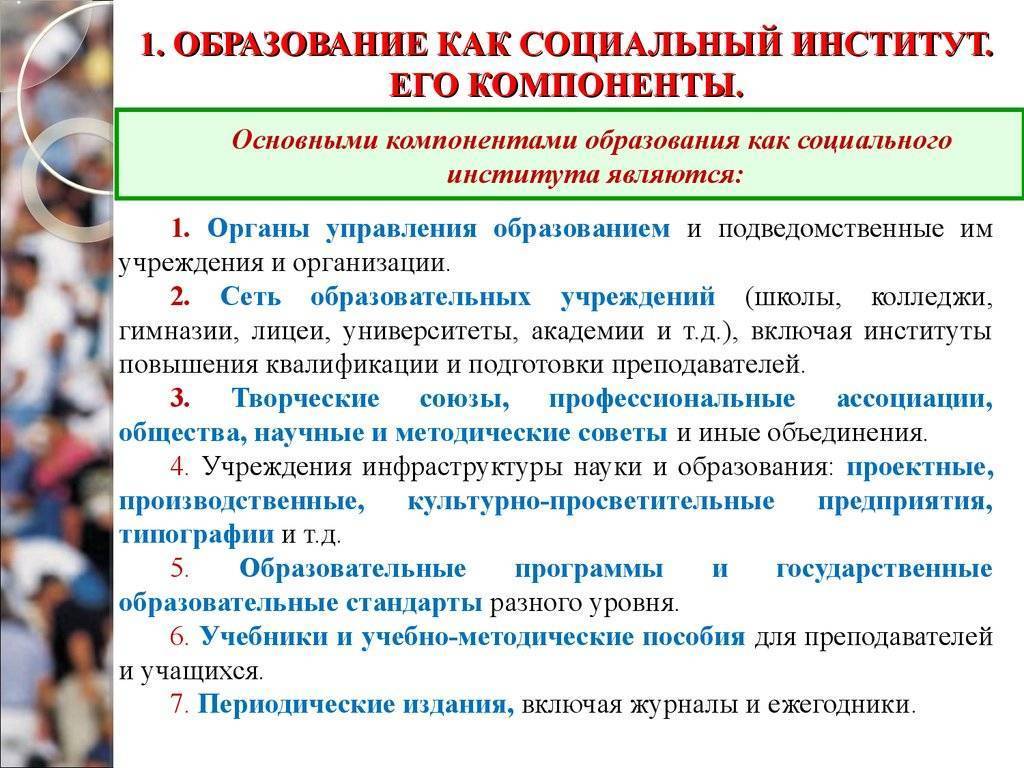

- Образование. Задача этого института заключается в том, чтобы передавать подрастающим поколениям накопленный опыт, знания и навыки, необходимые для продуктивной работы. К функциям образования относятся адаптация молодых людей к будущей самостоятельной жизни информирование у них профессиональных навыков, социализация.

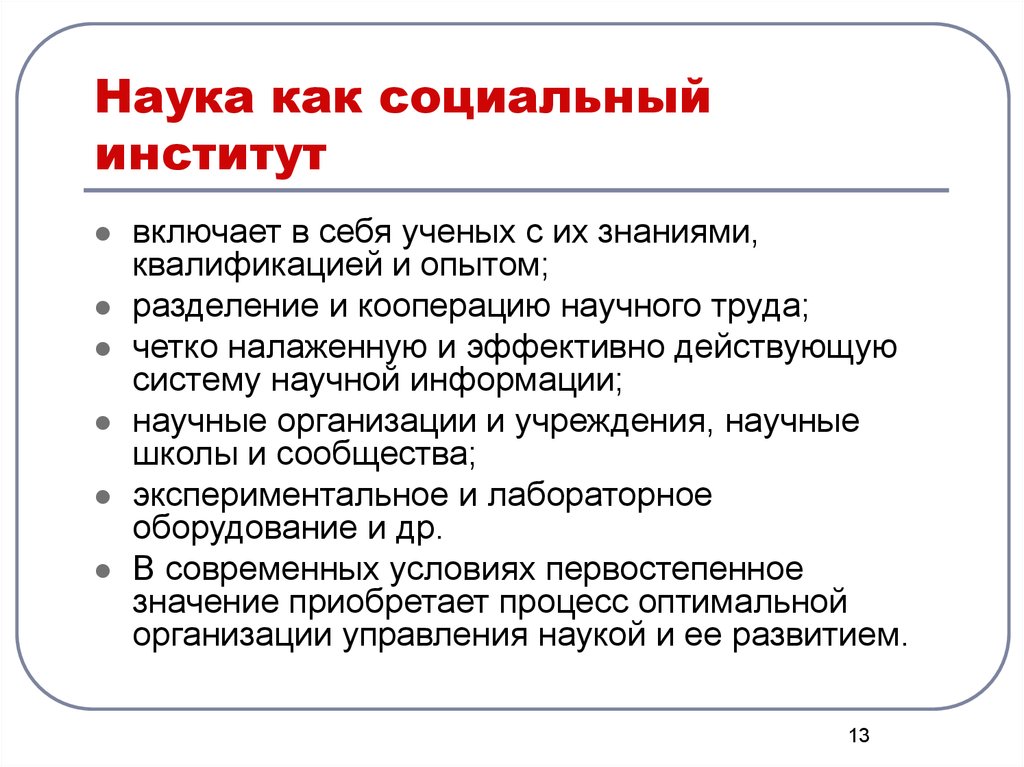

- Наука. Задача этого института заключается в том, чтобы добывать объективные знания, накапливать и интерпретировать их. К функциям науки относятся познание мира, определение взглядов на мир, интерпретация знаний, интеллектуальное и техническое развитие.

- Церковь. Этот институт формируется на основе веры. К функциям церкви относятся формирование мировоззрения, объединение верующих, выработка моральных и нравственных норм.

- СМИ. Это институт, обеспечивающий публичную передачу информации с помощью доступных технических средств. Функции СМИ включают сбор, анализ, упорядочивание и распространение информации.

Разумеется, это далеко не полный список институтов, так или иначе влияющих на нашу жизнь

Важно отметить, что некоторые из них сложились исторически и выглядят примерно одинаково в разных культурах (например, семья). Другие же сформированы целенаправленно для обеспечения порядка и развития (например, право)

Из истории социального воспитания

В процессе исторического развития в любом обществе воспитание проходит свой собственный путь становления.

- Ранние этапы развития человечества. Специального периода, подготавливающего к взрослой жизни, не существовало. Воспитание и стихийная социализация были тесно взаимосвязаны, синкретичны. Дети активно участвовали в различных сферах жизнедеятельности (бытовой, производственной, ритуальной) взрослых. Воспитание ограничивалось усвоением житейских правил, жизненно-практического опыта, передающегося из поколения в поколение.

- Раннеклассовые общества. Детей начинают специально подготавливать для жизнедеятельности в конкретном социуме. Процесс воспитания выделяется в относительно независимую часть процесса социализации, однако стихийная составляющая этого процесса еще просматривается в развитии разных возрастных групп. Как семейное воспитание, так и зарождающееся религиозное воспитание, было ориентировано на формирование у индивида позитивных, с точки зрения общества, качеств, развитие задатков и способностей, характерных тому или иному сословию. Происходит социальная дифференциация воспитания. Появляются специализированные воспитательные организации (для господствующих сословий).

- Средние века. В Европе широко распространяются различные воспитательные учреждения для детей ремесленников и торговцев (гильдейские школы, цеховые или ремесленные школы). Развитие фабричного и мануфактурного производства сопровождается появлением школ для детей рабочих, организовывались школы для крестьянских детей.

- Новое время. Становление гражданского общества, развитие промышленности и внедрение капиталистических отношений в сельскую местность повысили требования к подготовке рабочей силы всех сфер общественной и социально-экономической жизни. Развитие системы социального воспитания привело к всеобщему начальному, всеобщему среднему образованию. Подготовка ко взрослой жизни выделилась в самостоятельную сферу. Возникают контркультурные организации в сфере религиозной, политической и социальной жизни проводящие диссоциальное воспитание (криминальные структуры, квазирелигиозные секты, экстремистские организации и т.д.).

- Новейшее время. Воспитание реализуется через институты семьи, культуры, религиозные институты, образование (начальное, среднее, высшее). Появляется коррекционное воспитание. Происходит окончательное оформление воспитания в специфический социальный институт. Оно становится специальной функцией государства и общества.

Статья: Воспитание как социальный институт

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов

Основные аспекты

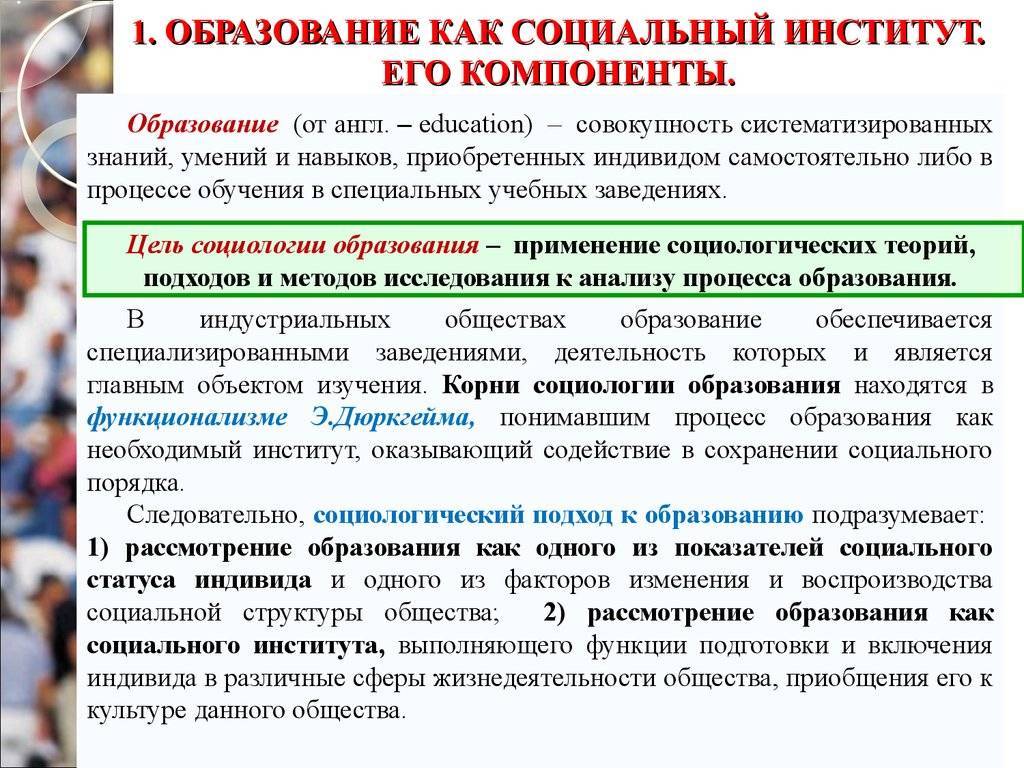

В современной педагогике выделяют несколько социологических аспектов образования.

Во-первых, обучение — это творческий процесс. Когда человек реагирует на раздражители, он априори действует творчески. Другими словами, просвещение — это творческий акт для ученика.

Во-вторых, образование состоит из двух способов обучения:

- неформального;

- и формального.

При этом первый вариант используется непрерывно в течение всей жизни как механизм обучения, а также для закрепления знаний, полученных ранее.

Формальный же способ — это социально разработанный метод, очень сложная процедура для создания ситуаций, в которых ученик может чему-то научиться. И люди проходят формальное обучение только в течение короткого периода своей жизни.

В-третьих, процесс просвещения — это и сама жизнь в сети социальных отношений, и подготовка к жизни. Подготовка к жизни включает в себя наработку следующих способностей:

- зарабатывать средства к существованию:

- обогащать свою жизнь посредством использования культурного наследия и своих внутренних ресурсов;

- эффективно и конструктивно функционировать как член общества и гражданин государства.

И в-четвёртых, образование включает в себя овладение инструментами обучения, такими как чтение и арифметика, а также отношениями с внутренним эго, близкими людьми, соседями и с окружающим миром в целом.

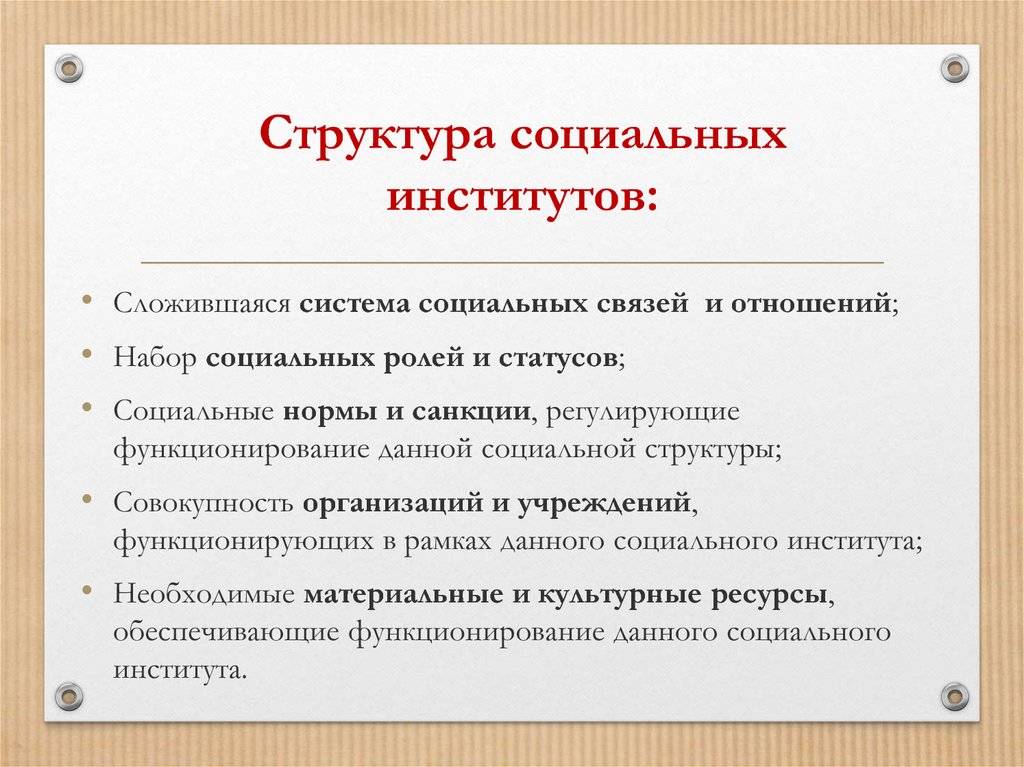

Структура социального института

Любой социальный институт – это система с довольно сложной структурой. При этом разные исследователи могут по-разному понимать определение социального института и, соответственно, по-разному интерпретировать его структуру. В качестве основных структурных составляющих социального института можно выделить такие элементы как:

- нормы поведения;

- специфические символы (герб государства, обручальное кольцо, иконы и прочее);

- кодексы поведения (правила, предписания, запреты, законы);

- материальные атрибуты (жилье семьи, территория государства, здание школы);

- ценности и моральные нормы (любовь в семье, поклонение в религии, уважение и подчинение в государстве).

Некоторые исследователи полагают, что уместнее рассматривать не отельные элементы социального института, а его признаки, основными из которых являются следующие:

- наличие специальных учреждений, поддерживающих функционирование данных институтов (загсы, школы, вузы, церкви);

- наличие материальных ресурсов, позволяющих институтам полноценно решать свои задачи;

- наличие норм, предписаний и запретов, задающих правила поведения граждан;

- наличие системы ценностей;

- использование метода «кнута и пряника» для того, чтобы мотивировать людей придерживаться правил института и разделять его ценности;

- наличие культурных символов, атрибутов и ритуалов.

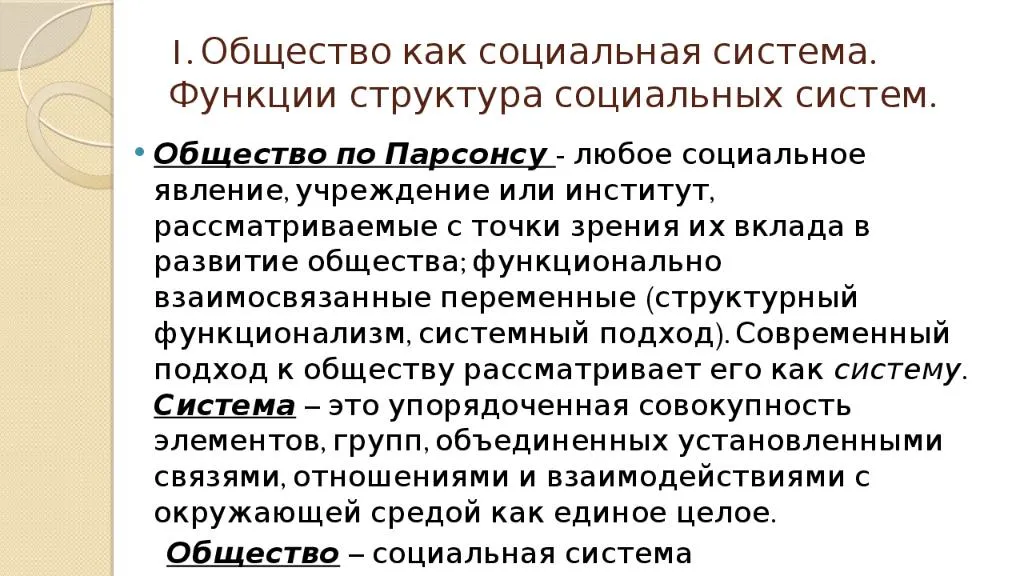

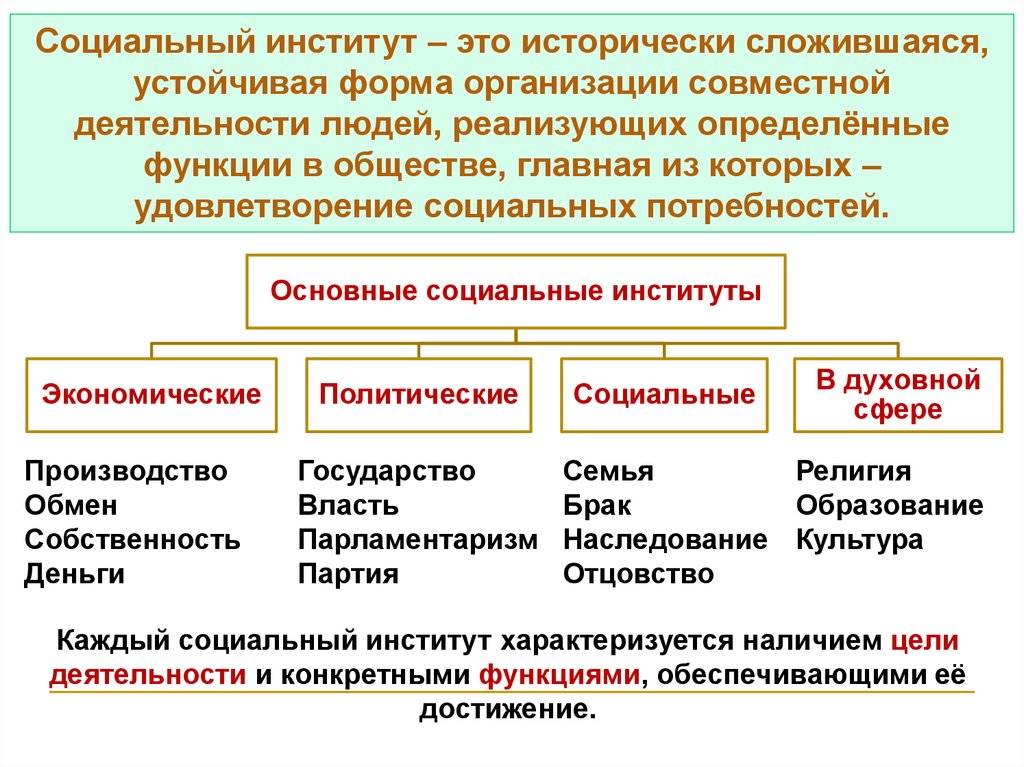

↑ Понятие “социальный институт”

Институт общества — это исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей, реализующих определённые функции в обществе, главная из которых — удовлетворение социальных потребностей.

Во всех сферах жизни общества задействованы различные социальные институты («institutum» – «устройство»).

Словосочетание «социальный институт» употребляется в самых разнообразных значениях:

- исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей;

- система ценностей, норм и связей, которые организуют людей для удовлетворения их потребностей;

- совокупность лиц, учреждений, выполняющих определенную социальную функцию;

- система норм, социальных ролей и стандартов поведения определенных лиц в конкретных ситуациях.

Социальный институт – это устойчивая совокупность людей, групп, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение конкретных общественных функций и строится на основе определенных идеальных норм, правил, стандартов поведения.

Социальные институты призваны регулировать общественные отношения в различных сферах жизни общества.

Для примера рассмотрим социальный институт брака. Брак рассматривается здесь не только как союз молодоженов, а как определенная система норм и правил, социальных статусов и ролей, на основе которых строятся семейные отношения. Каждый человек, входящий в тот или иной социальный институт должен выполнять соответствующие требования. Если же он не выполняет предписываемую институтом социальную роль, то его могут лишить занимаемого им статуса (родителя могут лишить его родительских прав, чиновника – занимаемой должности и т.д.).

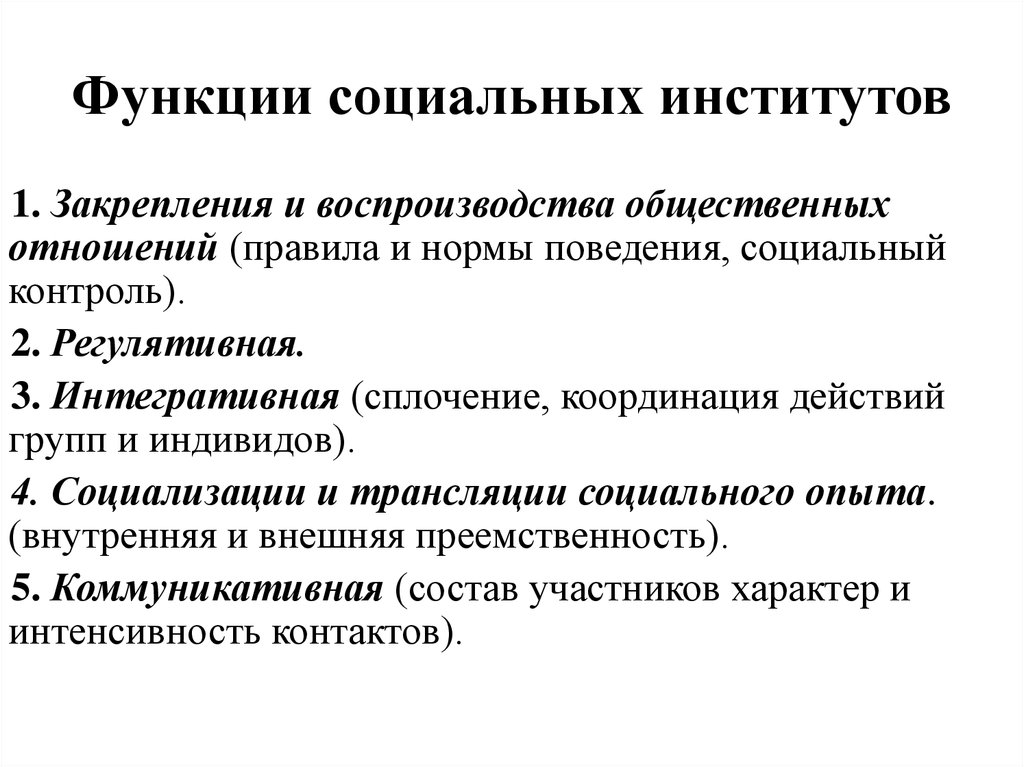

Социальные институты выполняют в обществе ряд функций:

- воспроизводственная (закрепление и воспроизводство норм и правил общественных отношений);

- регулятивная (организуют человеческую деятельность в определённую систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах жизни);

- социализация (передача социального опыта предшествующих поколений);

- интегративная (объединение, взаимодействие и взаимоответственность членов общества);

- коммуникативная (распространение информации внутри института, поддержание взаимосвязи с другими институтами).

Вся жизнь человека организовывается, направляется, поддерживается и контролируется социальными институтами. Так, ребенок, как правило, появляется на свет в одном из учреждений института здравоохранения – роддоме, первичную социализацию проходит в институте семьи, получает образование и профессию в различных учреждениях институтов общего и профессионального образования; безопасность индивида обеспечивают такие институты, как государство, правительство, суды, полиция и др.; поддерживают здоровье институты здравоохранения и социальной защиты. Одновременно каждый институт в своей сфере выполняет функции социального контроля и заставляет людей подчиняться принятым нормам.Козырев Г. И. Основы социологии и политологии.

признаки социального института

- наличие социальных ролей (руководитель, подчиненный);

- наличие определенных норм и правил поведения;

- наличие функции, выполняемой в обществе;

- наличие сети учреждений.

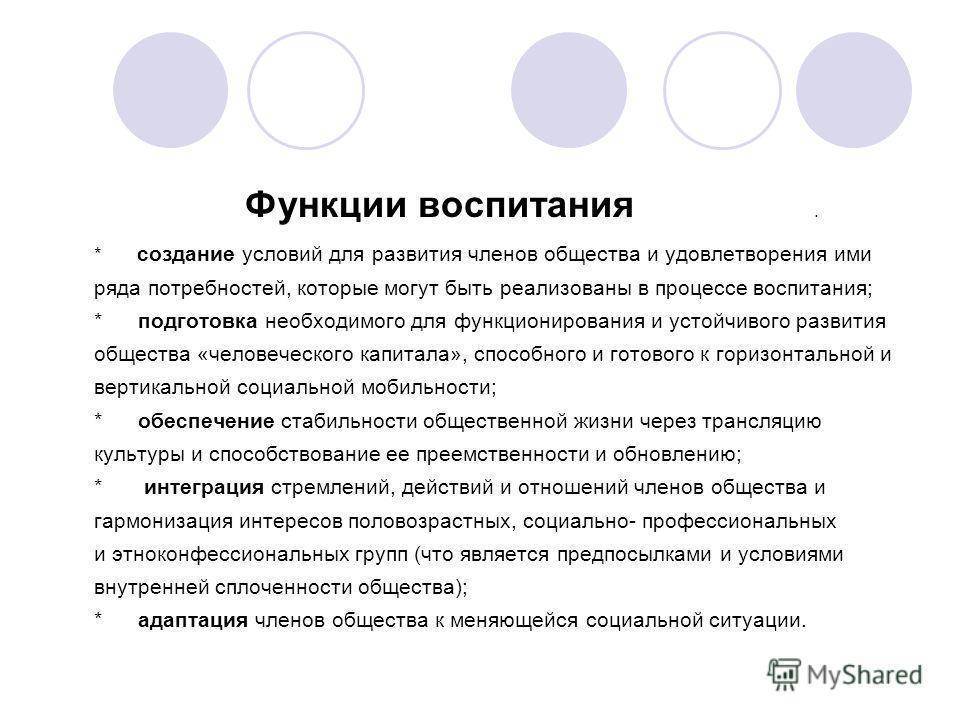

Функции воспитательной деятельности

Главная функция – поддержание внутренней стабильности общества, структуры, внутренних связей.

Функцией определяются задачи:

- планомерное формирование индивидов;

- подготовка человеческого капитала, ресурсов, соответствующих общепринятой культуре, нормам, правилам;

- передача культурных ценностей, отвечающих за стабильность общества;

- учет интересов возрастных, половых, социальных групп, регулирование внутриобщественных отношений;

- изменение, адаптация членов социума;

- селекция членов общества.

Выделяются многочисленные скрытые функции, зависящие от формы общественного устройства, отношений, особенностей культуры, политической системы, режима.

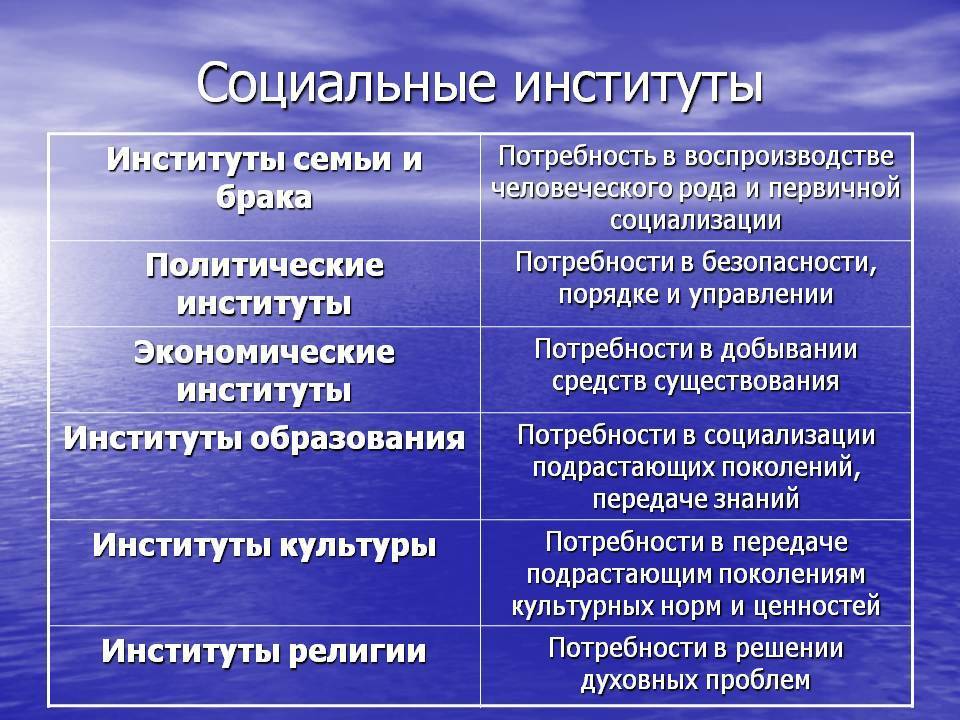

Классификация институтов

- государство;

- брак, семья;

- культура;

- здравоохранение;

- наука, обучение;

- средства массовой информации;

- труд, производственная деятельность;

- образование, право;

- воспитательная деятельность.

Каждый из них регулирует определенные отношения (религиозные, политические, духовные), принятые данным обществом, способствует его развитию, поддержанию целостности, устойчивости.

Каждый из них регулирует определенные отношения (религиозные, политические, духовные), принятые данным обществом, способствует его развитию, поддержанию целостности, устойчивости.

- Реляционные (производственная деятельность, труд) определяют ролевую структуру;

- Регулятивные (здравоохранение, государство, образование) определяют границы личностной независимости человека при достижении им общественных, личных целей

Подробнее читайте тут: https://vospitanie.guru/sotsialnoe/tsel-i-zadachi.

Функции процесса воспитания

Для реализации функций процесса воспитания необходимы определенные ресурсы, группы и организации. Понятие ресурсы включает:

- личностные ресурсы субъектов воспитания;

- различные ценности, которые передаются в процессе воспитания;

- материальные ресурсы – оборудование, пособия, инфраструктура и т.д.;

- финансовые ресурсы – частные инвестиции, бюджетные, внебюджетные, доходы семьи и др.

Социальные роли, необходимые для осуществления функций воспитания:

- различного возраста воспитуемые;

- воспитатели-профессионалы (воспитатели, преподаватели, руководители творческих объединений, тренеры, социальные педагоги и работники, няни, гувернеры и т.д.);

- родственники, участвующие в семейном воспитании;

- руководители, методические и технические специалисты, участвующие в разработке и внедрении различных воспитательных программ на всех уровнях;

- единоверцы и священнослужители;

- лидеры тоталитарных и криминальных сообществ.

Социализация

— это процесс и результат приобретения и воспроизводства индивидом социального опыта.

Важнейшим институтом социализации является воспитание — целенаправленное воздействие на человека с целью сформировать у него определенные качества, отвечающие социальному заказу.

К основным видам воспитания можно отнести:

. умственное;

. нравственное;

. физическое;

. эстетическое;

. трудовое;

. правовое;

. экологическое;

. валеологическое.

Виды и системы воспитания, воспитательные организации

Существуют различные системы воспитания и подходы к нему. Можно выделить, в частности:

. системный (целостный) подход — воспитание в совокупности различных его видов, обеспечивающее всесторонность развития;

. антропологический (природосообразный) подход — естественное воспитание, исходящее из природы ребенка и нацеленное на развитие его индивидуальных способностей;

. культурологический подход — воспитание в контексте культуры, с опорой на ее характер и ценности;

. личностный подход — воспитание с опорой на личностные качества ребенка, помощь ребенку в их осознании и развитии;

. деятельностный подход — воспитание, рассматривающее деятельность ребенка в качестве основного средства его развития;

. полисубъектный (диалогический) подход — воспитание, основанное на равноправности позиций педагога и воспитанника;

. этнопедагогический подход — воспитание с опорой на национальные традиции, культуру, обычаи.

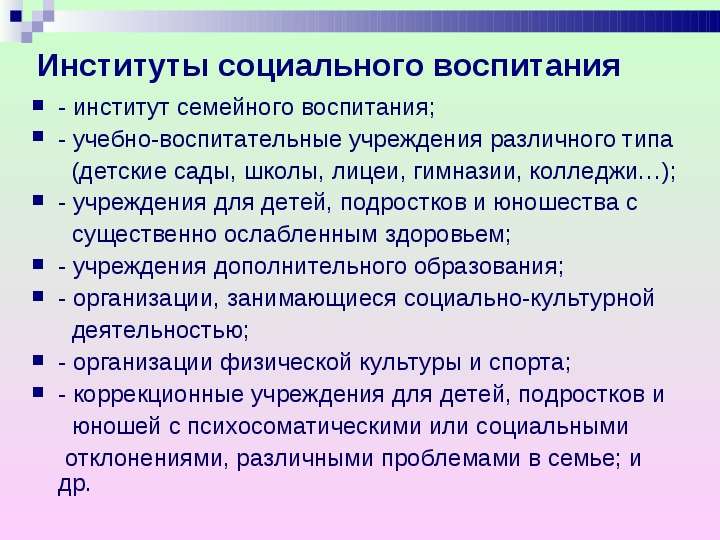

К институтам воспитания (воспитательным организациям) можно отнести:

. семью;

. дошкольные учреждения;

. школу;

. учреждения дополнительного образования;

. группы, коллективы;

. общественные организации;

. средства массовой информации;

. институты политики, культуры, церкви. Воспитание осуществляется и другими общностями, сопровождаясь стихийным, а иногда и целенаправленным обучением и научением (дискотеки, компании и т. д.).

Лекция, реферат. Воспитание как институт социализации – понятие и виды. Классификация, сущность и особенности. 2018-2019.

Современные социальные институты – высокоорганизованные формы жизнедеятельности, отвечающие за отражение в человеке экономических, культурных, правовых требований общественного строя. Задача их – воздействовать на поведение, мировоззрение индивида установленными социумом правилами, ценностями, нормами, принципами, законами; через специальные органы, организации, структуры.

Человечество благодаря институтам создало мощную действенную систему социализации каждого его члена.

Воспитание как социальный институт

возникло в виде необходимости осуществления управляемой, для передачи культуры, норм, опыта. Первостепенная задача воспитывающей деятельности – подготовить достойных членов общества.

Воспитывать и обучать

Термин образование (просвещение) имеет разные значения. И каждый человек интерпретирует слово с точки зрения своего прошлого опыта, потребностей и целей. Родители, учителя, администраторы, религиозные лидеры, политики по-своему трактуют этот термин. Например:

- Для студента образование означает приобретение знаний, получение степени или диплома.

- Государственный деятель может утверждать, что его значение заключается в обучении и выработке у людей качеств идеальных граждан.

- Учитель может интерпретировать просвещение как средство для создания нового человека в новом обществе.

Смысл образования, прошедшего в своём развитии через многие эпохи и этапы эволюции, менялся время от времени. И на каждом эволюционном этапе в него вкладывались различные значения в зависимости от существующих социальных условий.

Считается, что образование происходит от латинского слова «воспитывать» и означает вытягивать скрытые способности ребёнка. В подтверждение этого значения есть определение просвещения в виде воздействия старших поколений на тех, кто ещё не готов к общественной жизни. И цель этого воздействия — пробудить и развить в ребёнке те физические, интеллектуальные и моральные состояния, которые требуются от него обществом и средой существования.

В современной концепции образование означает формальное обучение специалистов в рамках официальной школы и является преднамеренной и организованной деятельностью, посредством которой развиваются физические, интеллектуальные, моральные и духовные возможности ребёнка и как личности,и как члена общества, чтобы он мог вести полноценную и насыщенную жизнь в этом мире.