Краткое содержание

Смысл названия повести «Очарованный странник» можно понять, если внимательно проследить по содержанию произведения судьбу главного героя. Уже с первых страниц своей повести автор сообщает, что Иван Флягин с раннего детство любил лошадей. Он служил у господ на конюшне. Однажды случайно Иван задевает плетью монаха, и тот умирает.

Перед смертью монах предрекает герою, что его жизнь изменится, и он даже будет ходить рядом со смертью. А свою жизнь он, по предсказанию, завершит в монастыре. Уже в юные годы приходится Ивану Флягину пережить много трудностей, и даже дважды он избегает смерти. Но монашеское пророчество постепенно начинает сбываться. Иван, поссорившись с графом, крадёт у него двух лошадей и сбегает.

Вскоре он устраивается на новом месте. Его хозяином стал барин, которого бросила жена, оставив его и ребёнка. Иван был нянькой у малолетней девочки. Но вскоре сбежавшая жена решает забрать ребёнка, но только отец не желает отдавать дочь. Флягин, получив сообщение от матери ребёнка, помогает женщине и опять покидает дом, где жил и работал.

Оказавшись в степи, он начинает вести кочевой образ жизни. Прибившись к татарам, он чувствует себя свободным человеком. Но и это не продлилось долго, так как вскоре он оказывается в плену у местного хана. Тот его сразу приметил, так как он был не только физически хорошо развит, но и прекрасно разбирался в лошадях. Иван не хотел мириться с жизнью в плену и пытался сбежать.

Чтобы Флягин не совершал попыток бегства, в ноги ему вшили конскую щетину. Но даже боль не смогла заставить Ивана покориться. Он тоскует по родине. И лишь только через десять лет он смог вырваться на свободу. Сначала он бродяжничает, ходит по ярмаркам и пьёт.

А затем, устроившись к барину на службу, он влюбляется в цыганку Грушу. Но она принадлежала барину, который отдал за неё «полсотни тысяч». Князь много был в разъездах, поэтому редко бывал дома. Грушу приходилось развлекать Ивану. Когда же барин решил жениться, то увёз куда-то цыганку, да ещё к ней сильных сторожей приставил. Но девушка смогла сбежать. И она попросила Ивана помочь ей умереть, а иначе она станет самой «стыдной женщиной».

Когда Флягин возвращается с обрыва, где он столкнул Грушу, то встречает стариков, у которых сына забирали в рекруты. Пожалев их, герой отправляется на службу на Кавказ вместо их сына. Служит он пятнадцать лет. За мужество и отвагу он получает не только офицерский чин, но и дворянство. Иван отправляется в Петербург в отставку.

Сначала он работал в адресном столе, но служба не удалась. Тогда Иван решил стать артистом, но за драку его выгнали из труппы.

Проблемы

В повести «Очарованный странник» Николай Семенович поднял множество важных социальных, морально-этических, духовных проблем, с которым сталкивается человек на протяжении своей жизни.

- Поиск правды. Главный герой пытается отыскать свое место жизни. На его пути часто встречаются разного рода препятствия, и не всегда он преодолевает их достойно. Совершенные грехи тяжелым грузом ложатся на душу Флягина, который интуитивно стремится к праведной жизни, но не всегда у него это получается. Лишь пройдя длинный путь, наполненный ошибками, и получив важный жизненный опыт, он понимает, что его призвание – служение Господу и скромная жизнь в монашеской обители. Без испытаний герой не смог бы самостоятельно прийти к истине, поиск которой всегда дается очень непросто. Вот только ему пришлось заплатить слишком высокую цену за откровение свыше: пережив серьезные душевные терзания, он стал настоящим мучеником.

- Социальное неравенство. На примере главного героя Лесков поднимает проблему тяжелой доли крепостных крестьян, которая имеет поистине гигантские масштабы. По вине барина Флягин получил увечье на каменоломне. Не менее печальна участь бедных стариков, что чуть было не лишись единственного кормильца, которого собирались забрать в рекруты. В мучениях заканчивает свои дни и мать главного героя, которая не в состоянии получить от кого-либо помощи. В обществе отношение к крепостным крестьянам было ничуть не лучше, чем к домашней скотине. К примеру, барина гораздо больше волновали его лошади, чем люди, которые работали на него.

- Невежество. Эта проблема всегда стояла остро в дореволюционной России, поскольку образование было доступно лишь для привилегированных слоев общества. Возможно, если бы Флягин образованным человеком, он бы смог быстрее осознать свое предназначение в этом мире. Кроме того, невежество героя не позволяло ему выбиться в люди, даже после получения вольной и при наличии дворянства: он не мог прижиться в городе, найти себе место в светском обществе. Вольный крестьянин, получая путевку в жизнь, был обречен на жалкое прозябание: отсутствие необходимого образования, воспитания и манер не позволяли ему чувствовать себя своим в новом для него социуме.

- Искушение. На протяжении всей своей жизни Флягин упорно боролся с собственными «бесами» – теми темными сторонами своей души, что не позволяли ему встать на путь истинный. Недаром красавица-цыганка Груша предстает перед героем в образе искусителя: желание, которое вызывала в нем эта женщина, не давало ему покоя и в новой, праведной жизни. Флягин, с юности привыкший к вечным скитаниям, не способен обрести покой в монашеской келье. Его манит дорога, притягивает к себе жизнь с ее бесконечным преодолением трудностей. Чтобы чувствовать себя живым, Флягин нуждается в страданиях, подвигах. Ему нужна своя Голгофа, на которую он должен взойти за свое Отечество.

- Тоска по родине. Герой является настоящим патриотом, который чувствует себя по-настоящему комфортно лишь в родных краях. Спокойная, налаженная жизнь среди чужеземцев не способна сделать его счастливым. Его душа тоскует по родине, и однажды он отваживается на побег, который приносит ему новые муки: чтобы утихомирить русского великана, татары зашивают ему в пятки конский волос. В течение десяти лет Флягин терпит эти мучения, но в итоге все равно сбегает на родину.

- Проблема веры. По ходу повествования автор описывает сложные судьбы православных миссионеров, которые предпринимали попытки обратить в православие татар.

Главные герои и их характеристика

Повесть богата действующими лицами из самых разных сословий и даже национальностей. Образы героев в произведении «Очарованный странник» столь же многогранны, сколь их пестрый, неоднородный состав.

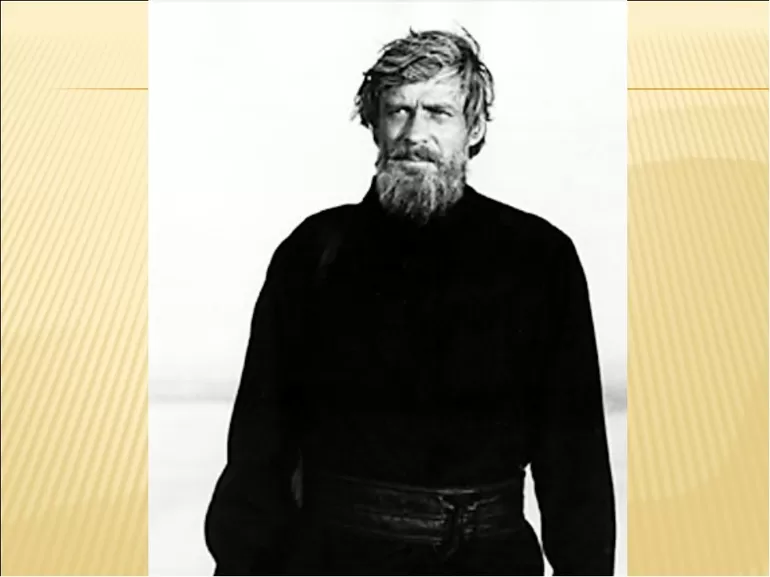

- Иван Флягин – главный герой книги. Ему 53 года. Это седовласый старец огромного роста со смуглым открытым лицом. Так описывает его Лесков: «Он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого». Это добрый, наивный и простодушный человек, обладающий незаурядной физической силой и смелостью, но лишенный бахвальства и развязности. Он откровенен и чистосердечен. Несмотря на низкое происхождение, он обладает достоинством и гордостью. Так он говорит о своей честности: «Только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам». В плену Иван не предает родину, так как сердце его принадлежит России, он — патриот. Однако даже при всех своих положительных качествах мужчина совершил множество глупых, случайных поступков, которые стояли жизни другим людям. Так писатель показал противоречивость русского национального характера. Может быть, поэтому история жизни персонажа сложна и богата событиями: 10 лет был в плену у татар (с 23 лет). Спустя какое-то время он поступает в армию и служит на Кавказе в течение 15 лет. За подвиг он заслужил награду (Георгиевский крест) и звание офицера. Таким образом, герой приобретает статус дворянина. В возрасте 50 лет он уходит в монастырь и получает имя отец Измаил. Но и на церковной службе ищущий правду скиталец не обретает покоя: к нему приходят бесы, у него появляется дар пророчества. Изгнание бесов не дало результата, и его отпускают из монастыря в странствие по святым местам в надежде, что ему это поможет.

- Груша – страстная и глубокая натура, покоряющая всех своей томной красотой. При этом ее сердце верно одному лишь князю, что выдает в ней силу характера, преданность и честь. Героиня настолько горда и непреклонна, что просит убить себя, ведь она не хочет мешать счастью вероломного возлюбленного, но и принадлежать другому не в силах. Исключительная добродетель контрастирует в ней с бесовкой очаровательностью, которая губит мужчин. Даже Флягин совершает бесчестный поступок ради нее. Женщина, сочетая в себе положительную и отрицательную силы, после смерти принимает облик то ангела, то беса: то защищает Ивана от пуль, то смущает его покой в монастыре. Так автор подчеркивает двойственность женской природы, в которой уживаются мать и искусительница, жена и любовница, порок и святость.

- Персонажи дворянского происхождения представлены карикатурно, отрицательно. Так, хозяин Флягина предстает перед читателем самодуром и жестокосердным человеком, которому не жаль крепостных. Князь – легкомысленным и эгоистичным мерзавцем, готовым продать себя за богатое приданое. Также Лесков замечает, что само по себе дворянство не дает привилегий. Их в этом иерархичном обществе дают только деньги и связи, поэтому герой и не может устроиться, будучи офицером. Это важная характеристика дворянского сословия.

- Иноверцы и иностранцы тоже имеет своеобразную характеристику. Например, татары живут, как придется, у них несколько жен, много детей, но настоящей семьи нет, а, значит, и настоящей любви тоже. Неслучайно герой даже не вспоминает о своих детях, оставшихся там, никаких чувств между ними не возникает. Автор демонстративно характеризует не отдельных личностей, а народ в целом, чтобы подчеркнуть отсутствие в нем индивидуальности, которая не возможно без единой культуры, социальных институтов – всего того, что дает русским православная вера. От писателя досталось и цыганам, бесчестным и вороватым людям, и полякам, чья нравственность дает трещину. Знакомясь с бытом и нравами других народов, очарованный странник понимает, что он – другой, ему с ними не по пути. Показательно и то, что у него не складываются отношения с женщинами других национальностей.

- Персонажи духовного звания суровы, но не безразличны к судьбе Ивана. Они стали для него настоящей семьей, братством, которое переживает за него. Конечно, они не сразу принимают его. Например, отец Илья отказался исповедовать беглого крестьянина после порочной жизни у татар, но и эта строгость была оправдана тем, что герой не был готов к посвящению и еще должен был пройти мирские испытания.

Основная идея

Перед нами отрывается душа простого русского мужика, которая нелогична, а иногда даже легкомысленна в своих действиях и поступках, а страшнее всего, что она непредсказуема. Поступки героя объяснить невозможно, ведь внутренний мир этого, казалось бы, простолюдина — это лабиринт, в котором можно и заблудиться. Но, чтобы не происходило, всегда есть свет, который выведет на правильный путь. Этот свет для народа – вера, непоколебимая вера в спасение души, даже если жизнь омрачила ее грехопадениями. Таким образом, главная мысль в повести «Очарованный странник» заключается в том, что праведником может стать каждый человек, нужно лишь впустить в свое сердце Бога, раскаявшись в злых поступках. Николай Лесков, как ни кто другой из писателей, смог понять и выразить русский дух, о котором иносказательно и туманно говорил еще А.С. Пушкин. Писатель видит простом мужике, который воплотил в себе весь русский народ, веру, которую многие отрицают. Несмотря на это кажущееся отрицание, русский народ не перестает верить. Его душа всегда открыта для чуда и спасения. Она до последнего ищет что-то святое, непостижимое, духовное в своем существовании.

Идейно-художественное своеобразие книги заключается в том, что она переносит библейскую притчу о Блудном сыне в современные автору реалии и показывает, что христианская мораль не знает времени, она актуальна в каждом столетии. Иван тоже осерчал на привычный уклад вещей и покинул отчий дом, только вот его домом с самого начала была церковь, поэтому его возвращение в родную усадьбу не принесло ему покоя. Он ушел от Бога, предаваясь грешным увеселениям (алкоголь, смертельные бои, воровство) и все глубже увязая в трясине порочности. Его путь был нагромождением случайностей, в нем Н. С. Лесков показал, как пуста и нелепа жизнь без веры, как бесцельно ее течение, что всегда заносит человека не туда, где бы он хотел оказаться. В результате, как и его библейский прототип, герой возвращается к истокам, в обитель, которую ему завещала мать. Смысл произведения «Очарованный странник» кроется в обретении смысла бытия, который призывает Флягина к бескорыстному служению своему народу, к самоотречению ради высшей цели. Иван не мог сделать ничего более масштабного и правильного, чем это посвящение себя всему человечеству. В этом его праведность, в этом его счастье.

«Положительное явление»

Как отметил в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, большинство добровольческих формирований возникло как результат «инициативы снизу», которая была организационно и материально поддержана региональными властями, бизнесменами и волонтёрскими организациями.

«До объявления о частичной мобилизации подготовка добровольцев проводилась в большей мере на энтузиазме региональных властей. Сейчас, как следует из информации Минобороны, добровольцы направляются на подготовку совместно с мобилизованными. Это положительное явление», — сказал Кошкин.

Добровольцы и мобилизованные проходят боевое слаживание в Ленинградской области

Как полагает эксперт, реализация закона о статусе добровольческих формирований должна привести к повышению уровня боевой подготовки и улучшению материально-технического обеспечения данных подразделений.

«То обстоятельство, что теперь добровольческие формирования будут находиться на балансе Минобороны, позволяет сделать вывод, что на них будут распространяться общепринятые армейские стандарты подготовки и обеспечения. Добровольцы отличаются высокой мотивацией и, конечно же, заслужили достойного материально-технического оснащения, которое не всегда были способы дать прежние спонсоры», — подчеркнул Кошкин.

Комментарии

От слабости “деревянного” до слома западной гегемонии

Емеля

сегодня в 10:24

Под британским флагом

Александр

сегодня в 10:11

Так кто же истинно велик? (Война и Воля)

Александр собянинбуржец

сегодня в 01:01

Совесть людей, общества

Mstislav

19 декабря в 13:40

Справочник по межкультурному взаимодействию, том 1

Mstislav

18 декабря в 15:10

Госплан – история и современность

Mstislav

16 декабря в 15:29

Великоросс и жажда Славы

Mstislav

16 декабря в 15:22

Война и Мир. Бухгалтерия

Mstislav

16 декабря в 15:19

Особенности устройства власти в России и причины предательства элиты

Елена

15 декабря в 21:36

Солнце всходит в Краснодаре

Vistal

12 декабря в 13:26

Войны нет, но лучшие в аду!?

Vistal

9 декабря в 15:11

Бабушка и Знамя Победы

Виктор Хохлачёв

2 декабря в 23:46

Числовая символика в управлении

Mstislav

29 ноября в 14:33

Как спёрли 300 ярдов. Техника вопроса.

Mstislav

29 ноября в 14:13

БеZумие или иZмена?

Кирилл_Москва

28 ноября в 10:38

Центральный банк России работает на её уничтожение

Кирилл_Москва

28 ноября в 10:23

“Марш людоедов по Европе”-5 или проблемы усвоения “законов” боевой антропологии политической элитой Российской Федерации

Алексей Михайлович

22 ноября в 22:50

Уголовное дело Солженицына. Самопосадка. #2

Алексей Макеев

22 ноября в 17:48

Уголовное дело Солженицына. Родословная лжи. #1

Алексей Макеев

22 ноября в 17:27

Всю власть народу

Александр Вершинин

20 ноября в 05:51

Мировые войны и славянский вопрос

Юлия Харламова

20 ноября в 00:55

Патриотизм

Александр собянинбуржец

19 ноября в 23:47

“Кащеева игла” англосаксов

Александр собянинбуржец

19 ноября в 23:11

Мечта под “Солнцепеком”

Алексей Макеев

17 ноября в 14:54

Слово к месту и ко времени

Vistal

15 ноября в 08:34

Ни разу не война в денежном выражении

Misha Bcn

14 ноября в 13:53

Исторический флаг России

Антон

9 ноября в 12:40

Второстепенные образы в рассказах о Маугли Р. Киплинга. Часть 2.

Алексей Михайлович

7 ноября в 22:51

Образование (часть 2) – Требования к системе образования

Большевик

7 ноября в 14:53

Образование (часть 1) – Мировоззрение и миропонимание

Александр собянинбуржец

6 ноября в 00:35

Идеология – мощный инструмент управления или никому не нужная вещь?!

Александр собянинбуржец

6 ноября в 00:18

Что за зверь спецоперация.

Александр Вершинин

31 октября в 17:36

Уголовное дело Солженицына. За что посадили? #3

Валерий

30 октября в 15:41

Маугли и тайные коды Киплинга

Mstislav

29 октября в 15:38

Критика

Мнения критиков о повести Лескова, как всегда, разделились из-за идеологических разногласий рецензентов. Они высказывали свои соображения в зависимости от журнала, в котором публиковались, ведь редакционная политика СМИ тех лет была подчинена определенной направленности издания, его главной идее. Были западники, славянофилы, почвенники, толстовцы и т.д. Кому-то из них, конечно, нравился «Очарованный странник» по причине того, что их взгляды нашли в книге свое обоснование, а кто-то был категорически не согласен с миропониманием автора и тем, что тот именовал «русским духом». Например, в журнале «Русское богатство» критик Н. К. Михайловский выразил свое одобрение писателю.

Столь же восторженно отозвался о книге критик из журнала «Русская мысль»:

Н. А. Любимов, один из издателей «Русского вестника», напротив, отказался печатать рукопись и обосновал отказ в публикации тем, что «вся вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности возможного и происходящего». На эту реплику красноречиво ответил Б. М. Маркевич, который был первым слушателем этой книги и видел, какое хорошее впечатление она произвела на публику. Он считал произведение чем-то «в высшей степени поэтическим». Особенно ему понравились описания степи. В своем послании Любимову он написал следующие строки: «Интерес его все время поддерживается равно, и когда рассказ кончается, жаль становится, что он кончился. Мне кажется, лучшей похвалы нет для художественного произведения».

В газете «Варшавский дневник» рецензент сделал акцент на том, что произведение близко к фольклорной традиции и имеет истинно народное происхождение. Герой, по его мнению, обладает феноменальной, типично русской выдержкой. О своих бедах он повествует отстраненно, как о чужих несчастьях:

Об особенности русского менталитета, изображённого в образе Ивана Флягина, писал рецензент Р. Дистерло. Он подчеркнул, что Лескову удалось понять и отобразить простодушную и покорную судьбе натуру нашего народа. Иван, по его мнению, не отвечал за свои поступки, его жизнь как бы была дана ему свыше, а он смирился с нею, как с тяжестью креста. Также очарованного странника охарактеризовал Л. А. Анненский: «Герои Лескова — люди вдохновенные, очарованные, загадочные, опьяненные, отуманенные, безумные, хотя по внутренней самооценке всегда «невиноватые», всегда – праведники».

О художественном своеобразии прозы Лескова высказался литературный критик Меньшиков, подчеркнув наряду со своеобразием недостатки стилистики писателя:

Сам автор реагировал на критику эмоционально и высказывался о ней с резкостью, присущей недооцененному таланту:

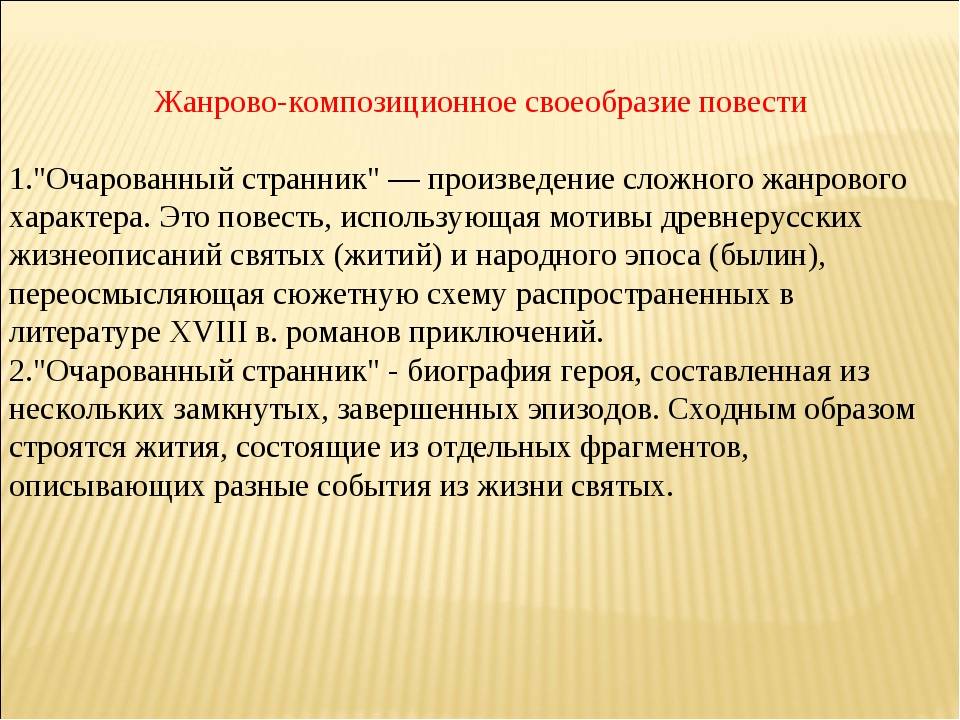

Вопрос жанра

«Очарованный странник» – это произведение, которое необычно не только по своей композиции и сюжетно-фабульной основе, но и по жанровым особенностям.

Эти особенности, в первую очередь, связаны с вкраплениями в форму изложения элементов жития святых и народных сказаний.

В повести нашли широкое отображение элементы из жития святого Феодосия Печерского, описанного Нестором Летописцем, который рассказывает о том, как судьбу Феодосия определил священник при крещении младенца. В целом же сходство с житиями заключается в мотиве прихода в дом Божий через препятствия и трудности – различные жизненные обстоятельства или же люди в начале препятствуют (целенаправленно или непреднамеренно) осознанию духовности и предначертанности религиозной направленности, но в то же время они способствуют развитию моральных качеств индивида, осознания его истинного призвания.

Еще одним традиционным мотивом, связывающим повесть Лескова и жития святых, становится искушение бесами – для того, чтобы духовно обогатиться, персонажу необходимо преодолеть свои желания и страсти.

Не менее множественные вкрапления в сюжетную основу и элементов народного фольклора. Так, например, образ Ивана Северьяновича имеет общие черты с былинными богатырями, например, Ильей Муромцем.

Это сходство проявляется как внешне, так и внутренне. Иван крепкого телосложения, высокий человек. Он физически сильный, храбрый и смелый. Как и большинство богатырей, Иван испытывает привязанность к лошадям.

Кроме того, в повести можно проследить определенное сходство с приключенческими романами – множество нестандартных жизненных ситуаций Флягина и кардинальные жизненные изменения, позволяют провести параллель между этими видами произведений.

Библейские мотивы в повести

Библейские мотивы ярко проявляют себя в общей философской проекции «грешник-праведник». Жизнь Ивана происходит по сложному пути морального и духовного развития. Жизненные ситуации позволяют Ивану усовершенствоваться духовно и достичь определенных успехов в своем становлении. В результате такой работы и происходит трансформация персонажа от грешника, который совершает неправомерные поступки (целенаправленно – воровство лошадей, убийство Груши или случайно – смерть монаха) до праведника, который обрел уравновешенность и философскую базу.

В целом же рождение Ивана благодаря молитвам родителей напоминает библейскую историю о рождении Исаака.

Исаак родился у Авраама и Сары уже после того, как Сара утратила возможность к деторождению к связи с возрастными изменениями. Иван также был поздним ребенком в семье своих родителей. Еще одной предпосылкой к этому старозаветному рассказу является послушническое имя Флягина – Измаил. Именно так звали первого сына Авраама от служанки Агары. Измаил вместе с матерью был выгнан и долгое время странствовал, а затем обзавелся семьей и родил двенадцать сыновей и дочь. Его потомки стали основателями диких, нехристианских племен. Определенная дикость есть и в образе Флягина – несмотря на свое непосредственное отношение к христианству, во многих религиозных вопросах Иван остается дикарем.

Сомнения автора

Изначально свою повесть Н. С. Лесков хотел назвать «Чернозёмный телемак», под этим заглавием произведение было представлено в «Русском вестнике». Но вскоре писатель решил отказаться от такого названия в пользу «Очарованного странника». Произошло это по многим причинам, но ключевой является то, что автор не видел связи между названием и содержимым.

Второе название больше подходит произведению, а слово «странник» хорошо характеризует главного героя. К тому же тема странствия и праведничества в повести занимает весомое место.

Когда названное по-новому литературное сочинение увидело свет, история очарованного странника привлекла внимание читателей

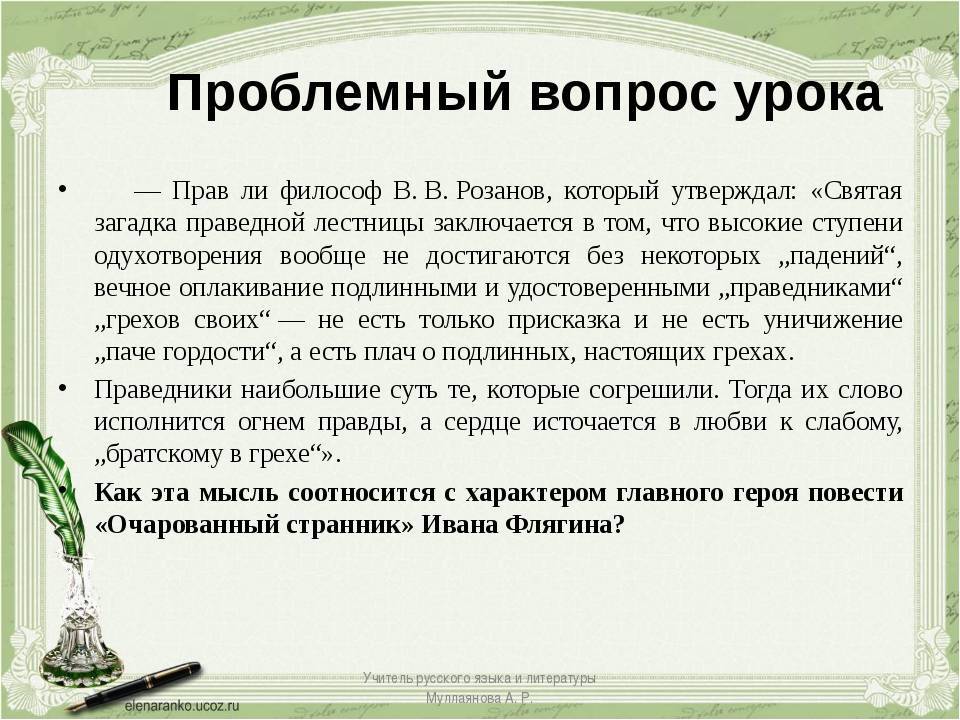

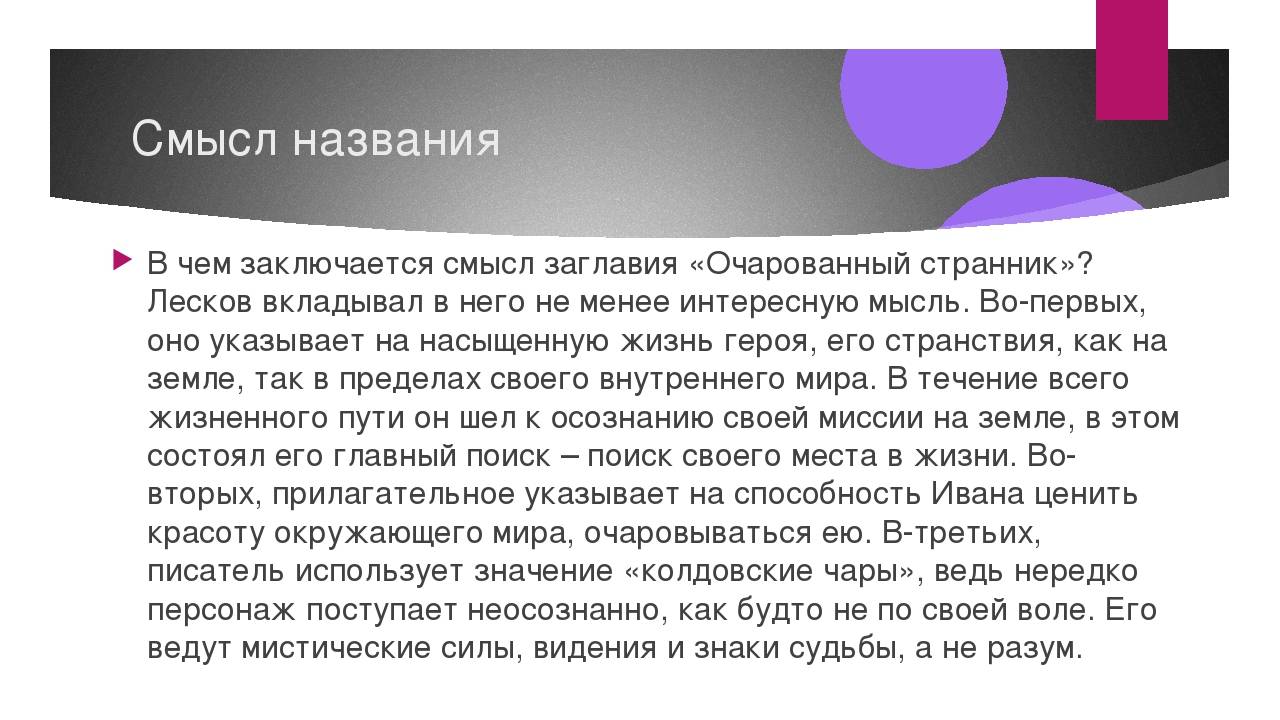

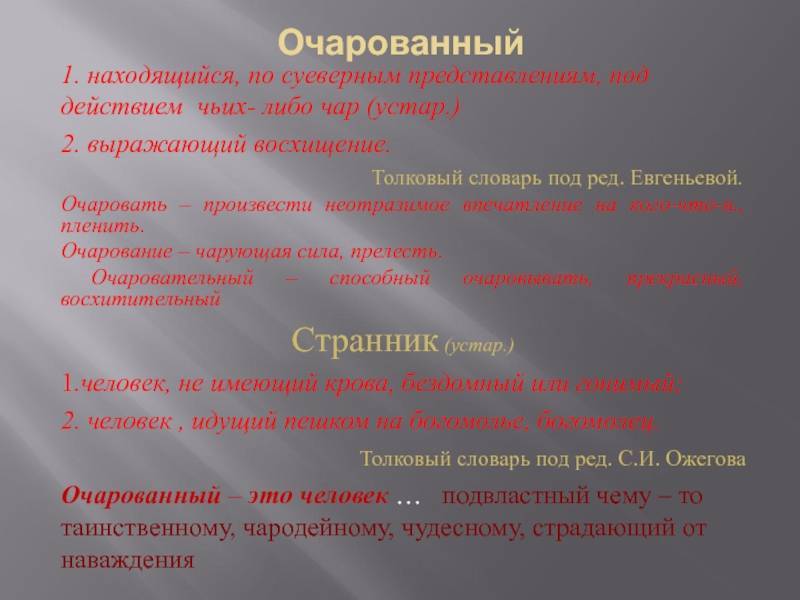

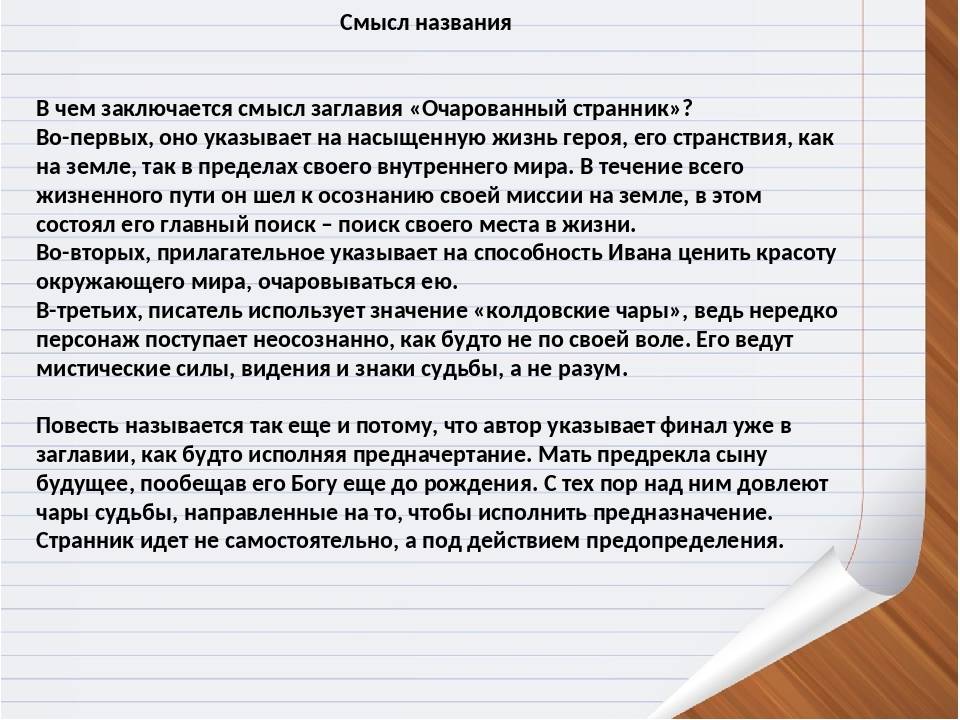

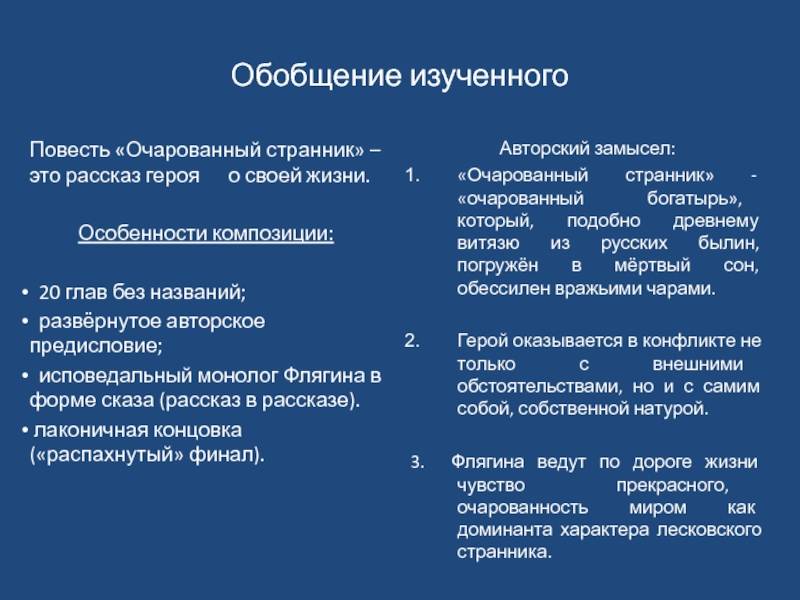

Смысл названия

Многие читатели, приступая к прочтению лесковской повести, задумываются о том, почему произведение называется «Очарованный странник». Смысл названия многогранен и глубок. Постараемся в этом разобраться. Николай Семёнович написал свое произведение после того, как в России было отменено крепостное право. Поэтому и основная тема повести — это проблема личности, которая избавляется от влияния чинов и крепостничества.

Это произведение о праведничестве, поэтому так и решил назвать его автор. Главному герою приходится пройти трудный путь, чтобы найти правду и свою опору в жизни. Авантюрист и искатель приключений в финале повести становится монахом — черноризцем. Его исповедь и включена в основное содержание произведение, отсюда и такое заглавие.

Чтобы понять, каков замысел писателя, почему он так назвал своё произведение, следует разобраться со смыслом слов. Так, слово «странник» употребляется в прямом значении, так как обозначает человека, который много путешествует и многое в жизни увидел. Но только Флягин, названый странником, путешествует по своей душе.

Кстати, лексическое значение этого прилагательного может заключаться и в значении «оцепенения» и «колдовство». И под воздействием такого колдовства Флягин совершает много неосознанных поступков:

- Убийство монаха.

- Воровство лошадей.

- Спасение графа.

- Плен.

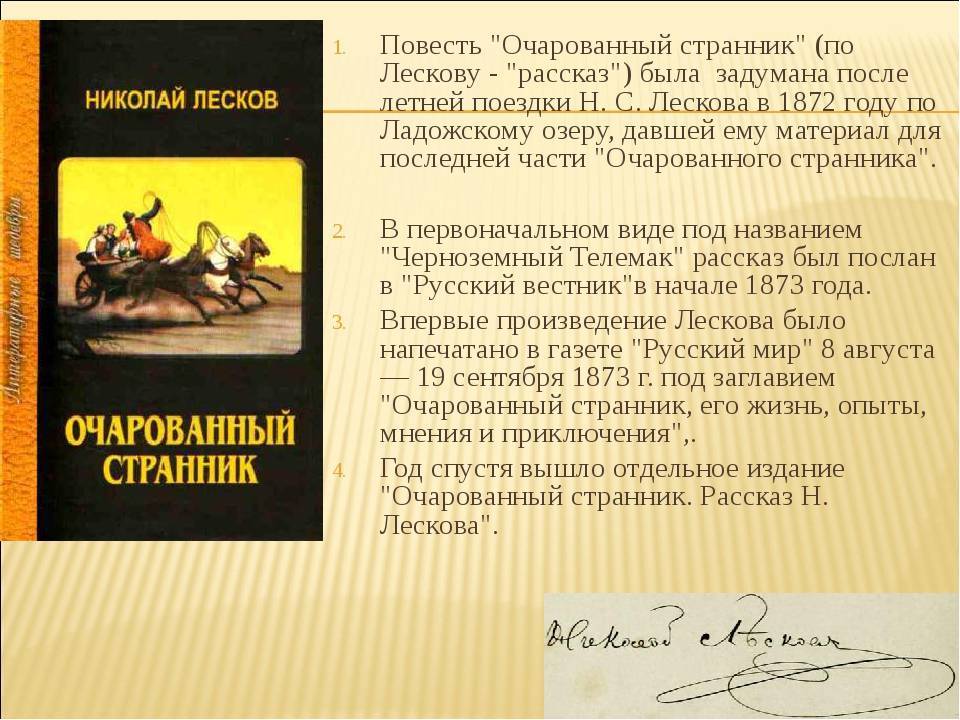

История создания

Планы о создании повести о жизни монахов посетили Лескова во время его путешествия по Ладожскому озеру. Во время поездки Лескову пришлось побывать на островах Валаам и Корелу – в то время это было место поселения монахов. Увиденные пейзажи способствовали появлению идеи о написании произведения по поводу жизнедеятельности этих людей. К концу 1872 года (почти через полгода после путешествия), повесть была написана, однако ее публикация не была столь скорой.

Лесков отправил повесть в редакцию журнала «Русский Вестник», редактором которого в то время был М. Катков. К сожалению, редакционной комиссии эта повесть показалась недоработанной и они не стали ее публиковать.

В августе 1873 повесть все же увидели читатели, но уже в газете «Русский мир». Ее название изменилось, и было представлено в развернутой форме: «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения». К повести также было добавлено посвящение – Сергею Кушелеву – именно в его доме впервые была предоставлена повесть широкой публике.

Символичность названия

Повесть Лескова первоначально планировалась называться «Черноземный Телемак». Однозначно ответить на вопрос, почему было выбрано такое специфическое название, невозможно. С первым словом – «черноземный» все вполне логично – Лесков планировал подчеркнуть территориальную принадлежность главного героя и ограничил его диапазон действия областью распространения чернозема как типичного вида грунта. С «Теломаком» дела обстоят несколько сложнее – в античной мифологии Телемак – сын Одиссея и Пенелопы. Он приступает к поискам своего отца и помогает ему избавиться от женихов матери. Сложно представить сходство Телемака и Ивана. Однако, все же оно присутствует и заключается в поиске. Телемак ищет своего отца, а Иван – свое место в мире, позволяющее гармонично существовать, «очарование самой жизни».

Однако при этом Флягин не испытывает крайнего неудовлетворения свей судьбой, он воспринимает каждый новый поворот на жизненном пути как волю рока, предопределение в жизни. Поступки главного героя, повлекшие значительные изменения в его жизни, всегда происходят как бы неосознанно, герой не обдумывает их и не планирует, они происходят спонтанно, как бы по воле колдовства, своеобразного «очарования».

По мнению исследователей в повести есть еще один эпизод, позволяющий говорить об «очарованности» главного героя – мать Ивана еще до рождения «обещала Богу своего сына», чем предопределила его судьбу.

Герои

Все главы-рассказы «Очарованного странника» объединены личностью Ивана Северьяныча Флягина (Головина), который рассказывает необычную историю своей жизни.

Вторым по значимости в повести является образ цыганки Груши. Девушка стала предметом неразделенной любви Флягина. Неразделенная любовь Груши к князю не позволила рассмотреть девушке чувства Флягина по отношению к ней и способствовала ее гибели – Груша просит Флягина ее убить.

Все остальные персонажи имеют обобщенные черты характера – они представлены типичными героями в их социальной прослойке.

- Граф и графиня из Орловской губернии – помещики, к владениям которых принадлежал Флягин с самого рождения.

- Барин из Николаева – мужчина, у которого Флягин служил нянькой – присматривал за его маленькой дочкой.

- Мать девочки – родная мать девочки, порученной Флягину, сбежавшая с неким офицером от мужа.

- Офицер – молодой человек, влюбленный в мать девочки. Он предлагает Флягину деньги за то, чтобы он отдал им ребенка. Помогает Флягину финансово после его побега от барина.

- Человек обладающий «магнетизмом» – случайный знакомый Флягина, который загипнотизировал его на предмет алкогольного опьянения и зависимости.

- Князь – помещик у которого Флягин служит конэсером.

- Евгения Семеновна – любовница князя.

- Цыгане – обобщенный образ цыганской общины.

- Татары – обобщенный образ.

- Наташи – две жены Флягина, которые появились у него во время жительства у татар.

Спрашиваю себя какие выводы я сделаю из циферок ДО того, как их увижу

Самый рабочий для меня совет.

В научном методе всегда заставляют выдвигать гипотезу до эксперимента. Мы сначала говорим себе какой результат нас устроит, а лишь потом бросаемся его достигать.

И только в айти, блять, всё наоборот! Ведь ни у кого нет времени на всякую научную фигню, все хотят A/B-тесты хуячить, шоб по пятьсот когорт на страницу как у Букинга.

Плохо:

Хорошо:

— Если мы увеличим конверсию лендинга хотя бы на 10%, сколько это позволит нам заработать?

— +$1000

— А во сколько это обойдётся?

— Команда из трёх человек с зарплатами $5000 сможет сделать это за два месяца. Итого $30k.

— Хуйня какая-то

— Да нашим клиентам вообще насрать на наш лендинг, они находят нас в телеграме и заказывают напрямую

— Directed by Robert B. Weide

Это одна из причин, почему я не собираю никакую статистику по блогу. У меня лишь считаются просмотры постов, да и те неуникальные. Большинство из них наверняка делают боты, да насрать. Счётчика вполне достаточно чтобы сравнивать относительную популярность постов между собой, а большего мне и не нужно.

Я просто не понимаю какие выводы смогу сделать из всех циферок той же Яндекс.Метрики. Я увижу, что короткие смешные посты читают чаще, чем длинные и умные. А дальше что? Пора писать анекдоты?

Или вот есть тысяча уникальных просмотров поста на Вастрик.ру, а есть тысяча в телеграм-канале «Всратые Мемчанские». В личку заходит очередной SMMщик и говорит «тот телеграм-канал делал нам рекламу по 1500р, у них такой же охват, так что давай не выпендривайся, больше 2000р за пост в твоем блоге никто не даст». Он вооружен статистикой и уверен в себе.

А потом заходят ребята с курсами (не будем показывать пальцем), кидают сотку, продают курсов на 2.5 миллиона с одной моей рекомендации, жмут мне руку и просят занести еще.

Мы до сих пор понятия не имеем какая у меня конверсия и охват.